社員研修は、従業員が業務に必要な知識やスキルを身につけ、生産性や組織成果を高めるための教育プログラムです。

多くの企業で実施されていますが「効果的な研修が分からない」「研修を充実させたいが種類が分からない」と悩む声も少なくありません。

本記事では「階層別」「職種別」のおすすめテーマに加え、実施形式や効果的な手法、実施のステップ、助成金制度まで解説します。社員のスキルアップに直結する研修を実施し、組織の成長につなげましょう。

▼ この記事の内容

- 研修の目的: 企業にとっては組織全体の成果向上と理念浸透による離職防止、社員にとっては自己成長やキャリア形成につなげることが目的です。

- 階層別研修の例: 新入社員にはビジネスマナーや報連相の基礎を、中堅社員には業務改善やフォロワーシップ、管理職にはリーダーシップやマネジメントの研修が推奨されます。

- 研修形式の種類: OJTは実践的で即戦力育成に、Off-JTは知識の体系的習得に向きます。Off-JTは集合研修、オンライン研修、eラーニングに分けられます。

- 効果的なアプローチ: グループワークやロールプレイング、テストでの理解度チェックに加え、複数の学習手法を組み合わせるブレンディッドラーニングの活用が有効です。

- 効果的な研修のステップ: 課題の正確な把握と目的の決定、研修の設計(ゴール設定)、実施後の振り返りと報告書作成までの6ステップを踏むことです。

目次

研修の目的とは?

そもそも、なぜ研修は必要なのでしょうか。企業と社員双方の視点から解説します。

企業のねらいは人材育成

企業にとって、研修の最大の目的は人材育成にあります。社員一人ひとりの成長を促し、最終的には組織全体の成果向上につなげるための重要な取り組みです。また、研修を通じて企業理念やビジョンの浸透を行うと組織への愛着や一体感が高まり、離職防止にもつながるでしょう。

対象は新入社員に限らず、中堅社員や管理職まで幅広いです。

実際に、東京商工会議所による2022年の調査では、今後強化していきたい研修・教育訓練の内容・テーマとして「リーダー社員研修」「中堅社員研修」「管理職向け研修」を挙げる企業がいずれも約4割に上ります。ここからも、勤務年数を問わず社員全体の人材育成が重要視されていることがわかります。

(出典:https://www.tokyo-cci.or.jp/page.jsp?id=1032201)

研修は、人材育成によって組織を発展させるための戦略的な取り組みなのです。

社員のねらいは自己成長

社員にとっての研修の魅力は、自身のスキルアップやキャリア形成につなげられることです。これによって、仕事への意欲や満足度が向上します。さらには、研修を通して自己啓発やメンタルの面で成長が得られる場合もあります。日常業務の忙しさから離れて自分自身を見つめ直し、現在の課題や今後の方向性を整理する良い機会になるでしょう。

働き方の流動化が進む今の時代、転職や休職、退職等で人材が不足するリスクが高くなっています。マイナビの「転職動向調査2025年版(2024年実績)」によると、「2024年の正社員の転職率は7.2%で高水準を維持し、40-50代で増加」しているようです。

(出典:https://career-research.mynavi.jp/reserch/20250312_92959/)

また、株式会社シェイクによる新入社員への調査では、「働く目的」として6割以上の人が「自己成長」を選択しています。

(出典:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000021.000061101.html)

こうしたデータからも、社員の離職防止のためには、自己成長を目指せる環境を用意することが大切だと言えます。人材を確保するためにも、人材育成プログラムの充実化を図りましょう。

社内研修と社外研修の違い

ここからは、研修の種類について解説していきます。まずは、社内研修と社外研修の違いです。それぞれにメリット・デメリットがあるため、上手く使い分けていきましょう。

社内研修のメリット・デメリット

社内研修とは、自社の社員に対して社内で行う研修のことを指します。新入社員研修や、中堅社員が実務経験を振り返るフォローアップ研修などが考えられるでしょう。

最大のメリットは、自社の理念や社風、社員の特性に合わせて内容を柔軟に設計できる点です。「どのような社員を育てたいか」「どんなスキルを身につけてほしいか」といった企業の意向を直接反映できるため、企業ごとの特色を活かした人材育成が可能になります。また、社内で一斉に実施することで社員間の認識を統一できるというメリットもあります。

一方で、デメリットは、事前準備や社内講師の選定といった手間を伴う点や、社内にノウハウとして存在しないものについて学ぶのが難しい点です。例えば、デジタルマーケティングについて学びたい場合でも、社内に専門家がいなければ効果的なスキルは学べません。仮にある程度知識のある社員がいたとしても、革新的な手法や最新トレンドを伝えることができず、視野が限定的になってしまうかもしれません。

コストを抑えながら自社の業務に即した実践的なスキルを育成したい場合は社内研修を、新たな外部の知見を取り入れたい場合は後述の社外研修を選びましょう。

社外研修のメリット・デメリット

社外研修とは、外部の企業や専門機関が提供する研修プログラムを利用して社員を育成する方法です。外部会場で行われることもあれば、講師を社内に招いて実施することもあります。

大きなメリットは、豊富なカリキュラムの中から目的に応じた内容を選ぶことができ、専門性の高い知識やスキルを効率よく学べることです。社員は社外の環境に触れることで新たな視点や刺激を得られ、モチベーションの向上も期待されます。もちろん、社内での準備や運営の負担が少ない点もメリットです。

逆に、社外研修には受講費や交通費などのコストが社内研修よりもかかることがデメリットと言えます。特に、外部の研修に社員が参加する場合、遠方であれば人数分の新幹線代やホテル代が必要になるでしょう。外出した社員の分を、別の人員がカバーすることも求められます。

上記のように、社内研修・社外研修はそれぞれにメリット・デメリットを持ちます。個々の研修の目的や時間的・金銭的コストを加味して、使い分けていきましょう。

階層別研修の種類

研修には様々な形式や内容があり、階層や職種に適したものを選択する必要があります。とはいっても、具体的にどのような研修があるのか想像がつかない方もいると思います。

ここでは、「新入社員・若手社員」「中堅社員」「管理職」「全社員」という階層に分けて、各階層におすすめの研修内容をお伝えします。ただし、推奨階層はあくまでも目安です。他の階層で実施することも十分考えられますので、個々の現状に合わせて実施してください。

新入社員・若手社員に向けた研修

まずは、新入社員・若手社員に向けた研修です。目安として、新入社員は入社から1年目まで、若手社員は入社から3年目までの社員を指します。

始めに優先すべきなのは、社会人としての基礎力を身に着けて職場へ適応するための研修です。基本業務に慣れてきたら、主体的に動き、課題解決をするための教育を取り入れましょう。

ただし、中途社員の場合は個人によってスキルや経験が大きく異なります。経験が多い場合は、実践的なスキル研修が中心になるでしょう。

それでは以下に、新入社員・若手社員に向けた研修内容例を6つご紹介します。

ビジネスマナー研修

ビジネスマナー研修では、社会人としての基本的な振る舞いを身に着けることで、顧客や社内関係者と円滑な関係を構築することが可能になります。

逆に、新入社員がマナーを身に着けないまま顧客対応を行うとトラブルにつながる場合もあります。組織全体の信頼性を損なわないために、必ずマナーを教育するようにしましょう。

具体的な学習内容としては、以下のものが一般的です。

- 挨拶、言葉遣い(敬語)、身だしなみ、表情や姿勢

- 名刺交換、来客対応、訪問

- 電話対応、メールや書類の書き方

ビジネスコミュニケーション研修

ビジネスコミュニケーション研修では、情報の伝達スキルを磨くことで、円滑な人間関係の構築や行き違いによるミスの防止、プレゼンテーション能力の向上が期待できます。

新入社員や若手社員が、説明、発表、交渉など日々直面する場面で社会人として自信を持って行動できるように、教育を徹底しましょう。

具体的な学習内容としては、以下のものが一般的です。

- ホウレンソウ(報連相)

- プレゼンテーション

- コミュニケーションの基礎知識(傾聴や、自他を尊重するアサーティブコミュニケーション)、話し方や聴き方、質問の仕方の実践

ビジネスシンキング研修

ビジネスシンキング研修とは、ビジネスの現場で必要とされる思考法を学ぶ研修で、課題を発見、整理し、解決策を導き出す力を伸ばせます。

これは、ある程度業務に慣れてきた若手社員におすすめの研修です。基礎的な物事を習得するために、新入社員の時点では受動的だった姿勢を、能動的なものに変える足掛かりとなるからです。

主に以下の3つの思考法を学び、トレーニングすることが多くなっています。

- ロジカルシンキング(論理的思考):複雑な事象を分解・整理して本質を捉える

- ラテラルシンキング(水平思考):固定観念に捉われず、柔軟に発送を広げる

- クリティカルシンキング(批判的思考):疑問をもって考え、改善やリスク回避をする

セルフマネジメント研修

セルフマネジメントとは、自身の感情や行動をコントロールし、目的達成に向けて行動することを指します。この研修を通じて、安定したパフォーマンスの発揮が期待できます。

学生から社会人になり仕事への責任が大きくなる新入社員や、業務量が増えていく若手社員にとって、このスキルは不可欠です。

具体的な学習内容としては、一般的に以下のものがあります。

- タスク管理

- モチベーション管理

- 目標設定とPDCAサイクルの実行

【即戦力採用<速戦力育成】

新入社員・若手社員を1~3年で高速成長させるには、1on1とスキルマネジメントの掛け合わせがおすすめ!

スキルシートの作成から実際の運用までを解説した資料!

>>『「人」ではなく「スキル」をマネジメントする1on1』はコチラから無料ダウンロード!

OA研修

OAとはOffice Automationの略で、パソコンや機器、ソフトウェアを活用して、事務作業の生産性を高める取り組みです。この研修により、生産性の向上や業務品質の均一化が可能になります。

新入社員には最低限必要な基礎的なスキル、若手社員には生産性を向上させるための応用的スキルといったように、段階に応じた研修をしましょう。個人によってもOAスキルには差が見られるため、難易度が調整できる研修設計だとなお良いです。

具体的な学習内容としては、一般的に以下のものがあります。

- ショートカット、タイピング、ファイル管理などのパソコンの基本操作

- コピー機、FAXなどの使い方

- Word・Excel・Powerpointなどのソフトウェアの活用

自社理解研修

自社理解研修では、企業理念の自分ごと化を通じて行動基準が明確になり、組織の方向性と社員の行動が一致します。

新入社員や若手社員に「なぜこの仕事をするのか」「自分の役割は何か」を理解してもらうことで主体性が向上するとともに、早期離職も防ぐことができるのです。

具体的な学習内容としては、一般的に以下のものがあります。

- ミッション、ビジョンの理解

- 事業内容、組織構造の把握

- 価値観、行動基準などの企業文化の理解

中堅社員に向けた研修

次は、入社からおよそ4年目以降の中堅社員に向けた研修です。

実務に慣れ、組織の中核を担う存在であるため、チームの主力としての貢献が求められます。部下の育成や、現場と管理職の橋渡し役といった役割も期待される階層です。

ここでは、中堅社員に向けた5つの研修をご紹介します。

業務改善・プロジェクト管理研修

業務改善・プロジェクト管理研修では、業務プロセスを可視化して課題を発見・分析する力が身に付き、生産性や連携度を上げられるようになります。

プロジェクトリーダーやチームリーダーを任されることの多い中堅社員にとって、この研修は大いに役立つでしょう。

具体的な学習内容としては、以下のものが一般的です。

- 業務フローの把握

- プロジェクトの基本的な進行管理スキルの習得

- 課題発見と原因分析、改善手法(ECRSやPDCA等)の理解

業界研究研修

業界研究研修を通じて、社員が業界への理解を深め、ビジネス環境を的確に把握することで、組織の競争力が向上します。中堅社員のうちから業界を俯瞰する力を養い、戦略的思考を兼ね備えた将来のマネジメント層を育成しましょう。

具体的な学習内容としては、以下のものが一般的です。

- 業界構造

- 市場トレンド、競合の動向

- 関連法規

フォロワーシップ研修

フォロワーシップとは、リーダーを補佐しながら組織の目的達成に貢献する力を指します。研修を行うことで、上司の意図をくみ取りながら改善提案を行うなど、能動的な関わりができるようになります。

上司のビジョンを現場で具体化することが求められる中堅社員にとって、フォロワーシップは欠かせません。将来リーダーになったときにも、上司を理解・補佐した経験が、チームを俯瞰する上で役立つでしょう。

具体的な学習内容としては、以下のものが一般的です。

- フォロワーシップの基本理解

- 自己のフォロワータイプの診断

- 効果的なフォロワー行動のレクチャー

ファシリテーション研修

ファシリテーションとは、参加者の発言を促し、意見を整理・調整しながら合意形成をサポートすることです。この研修を通じて、会議やミーティングを円滑かつ効果的に進行するスキルが身に付きます。

会議やチームを主導したり、立場の異なる人の橋渡し役を担ったりすることが求められる中堅社員にとって、ファシリテーションスキルは大いに役立つでしょう。

具体的な学習内容としては、以下のものが一般的です。

- ファシリテーションの基本理解

- 傾聴・質問・説明・介入などの対人スキル

- 意見の整理や会議設計等の技術

メンタリング・コーチング研修

メンタリングは精神的支援やキャリア形成を支える支援、コーチングは相手の中の答えや気付きを引き出し、目標達成や行動変容を促す支援のことを指します。

これらのスキルを中堅社員が習得・活用して後輩社員を支援することで、成長促進や離職防止、自律型人材の育成が可能です。また、中堅社員が担うことの多いOJT(On the Job Training)のトレーナーをする際も、メンタリングやコーチングが活躍します。

具体的な学習内容としては、以下のものが一般的です。

- メンタリング、コーチングの基礎理解

- 信頼関係の構築

- 傾聴力、質問力、フィードバック力

【全16テンプレ・総勢94アジェンダを大公開】

カンタンに効果的な1on1を実現するテンプレート集を無料公開中!

>>『明日からすぐに使える1on1テンプレートシート集』はコチラから無料ダウンロード!

管理職に向けた研修

管理職には、プレイヤーからマネージャーへと意識変革をして、組織の中核を担うことが要求されます。実際に多くの企業内制度においては、業務遂行責任に加えて、担当する範囲の詳細を説明する成果責任が生じます。

管理職のリーダーシップやマネジメント、経営戦略の理解などのスキルを育成して、より高い業績をあげられる組織づくりを実現しましょう。

ここでは、4つの研修内容例をご紹介します。

リーダーシップ研修

リーダーシップ研修では、組織を目標達成に導くための役割、心構え、行動力を身に着けます。

人と組織を動かし、成果を上げる責任がある管理職にとって、リーダーシップは不可欠です。方法論だけではなく、責任感や当事者意識を育てる内容にしましょう。

具体的な学習内容としては、以下のものが一般的です。

- リーダーシップの基本理解

- 自己のリーダーシップスタイル診断

- 目標設定、ビジョンの共有

- チーム運営、信頼関係の構築、部下育成

経営・財務研修

経営・財務研修とは、経営課題の分析、経営戦略の見直しなど、経営判断に必要な知識とスキルを身に着けるための研修です。

管理職は経営会議などで、経営層や他部門と議論・連携する機会が多くなります。これらの場でスムーズな意思疎通をするためには、自社の経営状況を把握しておくことが必要です。

一般的な学習内容としては、下記のものがあります。

- 財務諸表の読み方、会計情報分析の方法、経営指標の使い方

- 戦略の立案方法、株主への説明方法

また、アカウンティング研修、経営戦略研修、財務戦略研修といったように、細分化して行う例も多いです。なお、アカウンティングとは、企業や個人の財務状況や経済状況を記録・分析するプロセスを指します。

マネジメント研修

マネジメントはアメリカの経営学者P.F.ドラッカーが生み出した概念と言われ、「組織に成果をあげさせるための道具、機能、機関」と説明されています。マネジメント研修では、部下を育成し組織の成果を上げるための知識やスキルを習得します。

管理職は部下や業務のマネジメントを行うため、マネジメント能力は必須です。

一般的な学習内容としては、下記のものがあります。

- 育成計画の策定、人事評価

- 労務管理

- 目標管理

人事評価研修・評価者研修

人事評価研修・評価者研修では、公正かつ適切な人事評価を行うためのスキルを身に着けます。前述のマネジメント研修でも人事評価を扱う場合が多いですが、人事評価に特化した研修を行う場合もあります。

適正な人事評価は、業務の割り振りの効率化や社員のモチベーション維持につながるため、成果を上げるチームをつくるうえで重要な要素です。

一般的な学習内容としては、下記のものがあります。

- 評価制度の目的や仕組み

- 評価基準の正しい理解

- 評価面談の進め方、フィードバックの仕方

社員全般に向けた研修

全社員が共通して理解・実践すべきテーマを扱う研修を、以下に8つご紹介します。全員が共通の土台を持つことで、組織としての一貫性と信頼性を高めることができるでしょう。

チームビルディング研修

チームビルディング研修では、個々のメンバーが協力し、共通の目標達成に向けて相乗効果を生み出すチームづくりをします。実際にチーム活動を行う体験型の研修が多いようです。

一般的な学習内容としては、下記のものがあります。

- チームの役割理解

- 心理的安全性を高めるコミュニケーション

- 目標設定と共有、意思決定と問題解決

キャリアデザイン研修

キャリアデザイン研修の目的は、自らの適正や志向に応じてキャリアを主体的に描き、実現するための行動を起こす支援をすることです。

これによって、自分の人生における仕事の立ち位置が明確になり、離職防止につながります。また、社員の価値観や希望するキャリアを把握することで、適材適所の人員配置が可能になります。

具体的な学習内容としては、以下のものが一般的です。新入社員、中堅社員、管理職、女性、シニアなど、対象別に行ってもよいでしょう。

- 自己理解と価値観の明確化

- キャリアビジョンの構築

- アクションプランの策定

メンタルヘルス研修

メンタルヘルス研修では、心の健康を維持・向上させるスキルを教えます。これにより、一人ひとりが最大の成果を発揮できる組織となるのです。

厚生労働省による令和5年の「労働安全衛生調査(実態調査)」によれば、「1年間でメンタルヘルス不調により連続1か月以上休業した労働者又は退職した労働者がいた事業所の割合」は13.5%に上ります。ここからも、メンタルヘルス研修の重要性が分かるでしょう。

(出典:https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/r05-46-50_gaikyo.pdf)

一般的な学習内容としては、下記のものがあります。

- ストレスチェック法、リラクゼーション法

- メンタルヘルス問題の早期発見、対応の方法

- レジリエンスを高めるコミュニケーション技術

ハラスメント防止研修

ハラスメント防止研修とは、パワハラ・セクハラを始めとするハラスメントについて、理解を深め防止するためのものです。

2022年4月に施行されたパワハラ防止法を背景に、企業での理解促進およびハラスメント予防対策が多くの企業で進められています。

具体的な学習内容としては、以下の例が挙げられます。

- ハラスメントの定義と種類

- 相談窓口や社内制度、管理職の対応義務

- ダイバーシティ(多様性)理解

労務管理研修

労務管理研修は、労務管理制度の遵守に対する意識向上を目的とします。社内全体で共通認識をつくるために、管理職だけではなく一般社員も対象としましょう。

働き方改革が進むなか、法令を遵守した労務管理の徹底は、企業イメージの維持や優秀な人材の獲得に不可欠です。

一般的な学習内容としては、下記のものがあります。

- 労働時間管理

- 給与・福利厚生の計算

- 労使関係の管理

コンプライアンス研修

コンプライアンスとは「法令遵守」を意味し、法律や社会的なルール、倫理・モラルを守ることを指します。コンプライアンス研修を受講することにより、不祥事が防止され、健全な企業文化の醸成と信頼維持ができるでしょう。

具体的な学習内容としては、以下のものが一般的です。

- コンプライアンスの基本理解

- 情報漏洩対策、公正取引、著作権法の遵守

- 社内通報制度

情報セキュリティ研修

情報セキュリティ研修でIT知識と情報の安全管理を教育することで、サイバー犯罪や情報漏洩を防ぐことができます。テレワークが広がった今、社員のITリテラシーの向上は必須と言えるでしょう。

具体的な学習内容としては、以下のものが一般的です。

- 情報セキュリティの基礎知識

- パスワード管理や認証、メールやweb利用時の注意点、デバイスの安全管理

- 社内ルールや法律

DX研修

DX(Digital Transformation)は、デジタル技術を活用して業務効率化をすることを目的としています。この手法を学ぶのがDX研修です。ITリテラシーを高めるための初歩的な内容から、DXを促進させるための課題発見・施策実行方法を学ぶ応用的な内容まで、幅広くあります。

DXにおいては、既存技術をいかに活用するかが重要なため、グループワーク等の実践的な取り組みを入れることが大切です。

具体的な学習内容としては、一般に以下のものがあります。

- DXの基本概念

- 主要なデジタル技術、ツールの紹介

- 事例の共有

職種別・部署別の研修の種類

職種や部署によって、必要な研修の種類や内容は変わります。ここでは、事務職、企画職、営業職、技術職の4つについてご紹介します。

事務職の研修

事務職には、効率的かつ正確な業務遂行が求められます。そのためには基礎的なスキルはもちろん、受動的に業務をこなすのではなく、能動的に業務の課題解決を図る姿勢が必要です。

以下に、既にご紹介した研修のなかでも、特に事務職に求められるものを目的別にまとめました。

◇事務作業の基礎やツール活用方法、諸制度を学ぶ研修

- ビジネスマナー研修

- ビジネスコミュニケーション研修

- OA研修

- 情報セキュリティ研修

- コンプライアンス研修

◇業務管理、改善のための研修

- DX研修

- ビジネスシンキング研修

- 業務改善、プロジェクト管理研修

さらに、近年では事務職が顧客対応の一端を担うケースも増えています。電話対応やクレーム対応など、コミュニケーションスキルに関する研修を実施する企業もあるようです。

企画職の研修

企画職にとっては、創造的かつ論理的に物事を捉え、価値ある企画を立案・推進する力が重要です。そのためには、業界理解や調査・思考法の習得、チーム内や他の部署と協働してプロジェクトを進める力が欠かせません。

以下に、既にご紹介した研修のなかでも、特に企画職に求められるものを目的別にまとめました。

◇業界や調査・思考法などの知識を得る研修

- 業界研究研修

- 自社理解研修

- ビジネスシンキング研修

◇チームで協働し、プロジェクトを前に進める力を得る研修

- ビジネスコミュニケーション研修

- チームビルディング研修

- 業務改善、プロジェクト管理研修

これらに加えて、発想力や想像力、戦略を伴う企画の立案力を伸ばす、企画職ならではの研修も必要です。ここに3つの研修とそのレクチャー内容をご紹介します。

アイデア発想研修:

・マインドマップ

・SCAMPER法(既存にものに対して7つの視点からアイデアを生み出す)

・KJ法(情報やアイデアを書き出して分類・整理)

・ブレインストーミング

デザイン思考研修:

「共感 → 課題設定 → アイデア創出 → 試作 → テスト」という思考プロセス

マーケティング研修:

・4P(Product・Price・Place・Promotion)

・3C(Customer・Competitor・Company)

・STP分析(Segmentation、Targeting、Posotioning)

・ペルソナ設計、カスタマージャーニー

などのマーケティング手法

営業職の研修

営業職には、顧客のニーズを的確に把握し、信頼関係を築きながら商品やサービスの価値を分かりやすく提案し、成果につなげることが求められます。

以下に、既にご紹介した研修のなかでも、特に営業職に求められるものを目的別にまとめました。

◇顧客と信頼関係を築き、ニーズを引き出すための研修

- ビジネスマナー研修

- ビジネスコミュニケーション研修

- メンタリング、コーチング研修

◇意欲を保ちながら、自社の商品サービスの強みを売り込むための研修

- 自社理解研修

- 業界研究研修

- セルフマネジメント研修

これらに加えて、営業ならではのスキルも求められます。以下に3つの研修とそのレクチャー内容をご紹介します。

営業研修:

新規開拓営業、問題解決型営業、ルート営業などの営業手法

クロージング研修(商談を合意に導くための研修):

クロージングの基本概念と種類、顧客の観察、反論処理と意義対応など

マーケティング研修:

顧客理解のためのマーケティングの基礎、現場の生の声をデータと結びつけて分析する手法など

技術職の研修

技術職には、専門知識を駆使して製品やシステムの開発・設計・改善を行い、組織の競争力向上に貢献することが求められます。

製品やシステム、業務プロセスの改善スキルを身に付けるうえでは、既にご紹介した下記の研修が役立ちます。

- ビジネスシンキング研修

- 業務改善、プロジェクト管理研修

- DX研修

- 自社理解研修

- 業界研究研修

もちろん、製品やシステムに関する専門知識は必須のため、それらを学ぶ研修も充実させましょう。

さらに、近年は、技術職が顧客に直接説明を行う機会が増えており、営業スキルやコミュニケーション能力が求められる場合があります。必要に応じて、前述の営業職の研修を取り入れると良いです。

研修の形式とメリット・デメリットとは?

ここまでは、研修のテーマ・内容を中心に解説してきました。以下では、研修の実施形式とその特徴について解説します。

まず初めに研修形式の大きな分類として、OJT(On the Job Training)とOff-JT(Off the Job Training)があります。OJTは業務を行いながら学ぶ研修、Off-JTは現場から離れて行う座学中心の研修のことです。Off-JTはさらに、集合研修、同期型オンライン研修、eラーニングに分けられます。

下記のメリット・デメリットを踏まえ、適したものを選びましょう。

OJT(On the Job Training)

OJTは実務を通してスキルや知識を獲得する育成方法です。多くの場合、一人の新人・若手社員に一人の先輩・上司が担当し、直接指導を行います。OJTと称さずに自然発生的に行うケースもありますが、効果を最大限享受するには、意図的かつ継続的、計画的に行われる必要があります。

メリットは、現場に即した実践的な力が身に付き、即戦力を育てやすいこと。そして、一人一人の理解度に応じた指導を行いながら、指導者自身も成長して部下と信頼関係を築いていけることです。追加のコストもかかりません。

一方、デメリットは、指導者負担が大きいことや、指導内容が体系的でない場合に属人化すること、人間関係のトラブルが起きる可能性があることです。

OJTは導入の容易さから、多くの企業で用いられています。デメリットを軽減するために、実務を通したスキル・知識の獲得に一存するのではなく、他の研修方法と組み合わせていくと良いでしょう。

集合型研修

集合研修とはOff-JTの一つで、受講者が一堂に会して直接指導を受ける研修形式です。座学・講義型や、グループワークやロールプレイを行う対話・体験型、さらに、双方を組み合わせたものがあります。

メリットは、均一な育成や知識の体系的習得が可能なこと、また、集中力を高めやすいことです。会場に参加者が集まるため一体感が生まれるとともに、対話・体験型であれば、つながりの強化にも役立ちます。

一方、デメリットは、会場設営やスケジュール調整など準備コストが高いことです。外部講師を招く場合は、講師費や交通費、必要に応じて宿泊費も必要になります。

コミュニケーションやリーダーシップ、チームビルディングなど対人スキルを伸ばすためのものは、集合研修を選びましょう。その他の研修は、OJTやオンライン研修では得られない価値があるのかどうか、そして、必要なコストを確認したうえで、集合研修を行うかどうか決めましょう。

同期型オンライン研修

web会議システムを利用して行われる研修です。講義はもちろん、チャットやブレイクアウトルーム機能をつかってグループディスカッションをすることができます。

一番のメリットは、インターネット環境と端末があれば場所を選ばず、交通費や移動時間、会場準備が発生しないことです。これにより、大人数への一斉教育が可能になります。

一方で、対面よりも集中力が維持されにくく、講師のファシリテーション能力が必要とされるのが注意点。通信トラブルへの対応も必要とされます。

幅広い場所にいる社員に対して研修を行いたいときはオンライン研修を、ロールプレイによる体験やチームビルディングを重視したいときは対面の集合研修を選ぶと良いでしょう。

eラーニング

パソコンやスマートフォン、タブレットなどのデジタル端末とインターネットを活用し、オンライン上の教材で学習する研修形式です。自社教材を制作して繰り返し使ったり、進捗管理や確認テストを行ったりすることができます。学習管理システム(LMS)を使用する場合が多いようです。

メリットは、時間と場所を選ばず、受講者の好きなタイミングで何度でも学習可能なこと。会場費・交通費・講師費も不要です。

一方で、受講者の自己管理が必要、コミュニケーションが不足するといったデメリットがあります。

新入社員の基礎学習など事前に一定の知識を身に着けてほしいとき、また、個々の社員の勤務形態・時間が異なるときは、eラーニングのメリットが生きるでしょう。

研修の効果を高めるアプローチ

続いて、研修のなかで取り入れたい、学習効果を高める4つのアプローチをご紹介します。

研修形式の紹介で既に出てきたものもありますが、詳しく解説しますので、ぜひお読みください。

グループワーク

小人数のチームに分かれ、テーマに沿って意見を出し合う手法です。多様な視点の共有、主体性の促進、コミュニケーション力の向上が見込まれます。

具体的には、以下の3つのグループワークの型があります。

- 自由討論型:テーマに対して自由に話し合う

- 課題解決型:実務に近い課題を協議して解決する

- ディベート型:賛成・反対に分かれて議論する

グループワークを実施する目的としては「場を活性化したい」「結論に至るまでの過程を観察したい」「リーダーシップやロジカルシンキング、表現力をみたい」など、様々なものが考えられます。目的に応じた型を選びましょう。

ロールプレイング

実際の業務に近いシチュエーションを設定し、参加者が役割を演じながらスキルを習得する手法です。臨場感のある体験で対応力や即応力が鍛えられるとともに、自分の現状把握が可能になります。

例えばサービス業では、接客のリハーサルを行ったり、座学研修の後にロールプレイング実務研修が行われたりと、広く導入されています。

商談、商品説明、クレーム対応などの対人スキルに関する研修や、業務改善提案など実務を想定して受講してほしい研修で活用しましょう。

テストや課題での理解度チェック

研修内容を定着させるためには、テストや課題での理解度チェックが有効です。

学んだ知識を即座に実践する機会となるからです。また、本人や講師が学習定着度を把握でき、必要に応じて復習・補足するきっかけにもなります。

皆さんも、「分かったと思い込んでいたけれど実際に直面してみると理解していなかった」ということがあるのではないでしょうか。理解度チェックはこのようなことを防ぎ、理解の深化を助けるのです。

ブレンディッドラーニング

ブレンディドラーニングとは、複数の学習手法を組み合わせる手法です。オンラインとオフライン、集合研修と個別学習、インプットとアウトプット、テキストと動画など、ブレンドされる要素は多岐に渡ります。

利点は、知識の補完が可能で、学習効果が向上すること。例えば「事前にeラーニングで知識を習得した後にグループディスカッションをする」「チャット型AIで顧客対応を練習した後に対人でロールプレイングをする」などが考えられます。

個々の研修形式のメリットを生かしてデメリットを補うようなかたちで、学習手法をブレンドさせましょう。

効果的な研修を行うための6ステップ

ここまでは、研修のテーマ・内容や形式、効果を高めるためのアプローチを見てきました。続いては、実際に研修を設計・実行するための6つのステップをお伝えします。

1.課題の把握と目的の決定

効果的な研修を行うために最も大事なのが、課題を正確に把握して、それを解決するための適切な目的を設定することです。課題の種類としては、既に表面化している問題、将来的に起こり得る問題、これから目指したい状況の3つがあります。そして、課題を把握した後は、その根本的な原因は何で、どうすれば解決できるのかを考えましょう。

このプロセスを経て、誰のどのような課題を、どのような目的達成を通じて解決するのかを明らかにします。

例えば、以下のような例が考えられます。

課題:

部下から「上司が頼りない・指示が曖昧」という声が多い

→ 管理職のマネジメント力不足

原因:

・プレイヤー業務が中心でマネジメントが後回し

・部下の育成経験の不足

・チームの成果を言語化し、方向づける力が弱い

研修の目的:

部下の力を引き出し、チームの成果を最大化できる管理職を育成する

研修の成功を左右する重要なステップであるため、十分に吟味して課題・目的を設定しましょう。

【社員の課題を発見するなら「スキルマップ」を活用!】

スキルマップとは、「各社員がどのスキルをどの程度習熟しているか(スキルレベル)を一覧表として可視化したもの」。スキルマップを通じて理想とのギャップを把握することで、効果的な人材育成が可能になります。課題の発見や具体化にお悩みの方は、スキルマップに関する記事をご覧ください。

2.研修の設計

研修の目的が決まったら、次は具体的な実施内容を詰めていきます。ここでも重要なのがゴールの設定です。研修の期間を踏まえて、現実的かつ具体的なものを設定しましょう。なお、研修期間は内容と対象に応じて変わりますが、新卒研修は約1か月、中途採用の研修は短期集中、その他スキルアップのための研修は1日から数日が多いようです。

ゴールを設定したら、その達成に有効な研修形式を決めます。予算や、対象者の働き方・職場環境を考慮しながら、適宜形式をブレンドするのがおすすめです。

例は下記の通りです。

研修の目的:

部下の力を引き出し、チームの成果を最大化できる管理職を育成する

ゴール:

・部下との1on1面談のための傾聴・質問・承認スキルの習得

・目標やビジョンを言語化してチームに納得感を持って伝えられるようになる

・日常の中でフィードバックを行えるようになる

期間:2日間(+事前学習)

形式:eラーニングによる事前学習、ロールプレイングを含む集合研修

ここまで決まったら、研修の細かい内容を考えます。外部講師に依頼する場合はニーズに合ったブログラムの選択、自社で行う場合は具体的なプログラム設計を行いましょう。

最後に、研修の日時、会場、講師、必要な準備と実施までのスケジュールを、関係者に分かるように整理・作成します。

3.スタッフの人選と研修準備

研修実施にあたっては多くの人の協力が必要です。スタッフの人選を行い、準備を進めます。外部講師を招く研修であれば、打合せを含む講師対応、会場・備品準備、教材準備、受付・案内準備、進捗管理などがの役割が必要です。OJTの場合はトレーナーの選定と育成が不可欠になります。

人数が多いほど担当者間でのすり合わせを丁寧に行い、無駄のない連携をはかりましょう。

4.研修実施の案内

参加対象者に、日時、場所、テーマ、形式、服装などの情報を共有します。規模の大きな研修であるほど、できるだけ早めに日時を周知した方がよいです。なお、OJTのトレーナー研修など選抜型の研修である場合は、まず部門責任者に対象者の選定を依頼します。

また、この段階で事前テストを行い参加予定者の理解度を確認できると、研修終了後に成果を可視化しやすくなります。理解度チェックの際はありのままの現状を反映させるために、点数が評価に影響しない点を伝えるのがポイントです。

日程が近づいたら、再度詳細情報のリマインドをして、確実に情報が周知されるようにしましょう。

5.研修の実施

研修の前日には、参加者への通知、必要物の準備、当日のスケジュールや役割分担等を最終確認します。事前に十分なシミュレーションを行い、当日はその成果を発揮しましょう。

eラーニングであれば、進捗状況に応じてリマインドを設定したり、期限を通知したりして、スケジュールに則った受講を促すと良いでしょう。

6.振り返りと報告書の作成

研修は一度行って終わりではありません。PDCAサイクルを回して改善を図っていく必要があります。そのために、事後テストや参加者アンケートを行ったり、参加者から報告書を集めたりしましょう。これは、参加者自身に研修で学んだ内容を振り返ってもらう意味でも大切です。

そして、これらの材料を踏まえ、運営スタッフでの振り返りを行います。実施概要や測定された効果、反省点などを実施後レポートにまとめると、以後に役立てることができます。

研修のための助成金

ここまでを経て、研修実施のイメージをしていただけたでしょうか。もしかしたら「研修を充実させたいけれど費用が確保できない」とお悩みの方がいるかもしれません。

実は、社員の育成を支援する助成金が存在します。今回はその一部をご紹介します。

厚生労働省による「人材開発支援助成金」

社員の能力向上を目的に研修などの職業訓練を行ったり、新たに人材区政に関する制度を導入したりした場合、国から補助金を受給することができます。

用意されているコースは下記の7つです。

- 人材育成支援コース

- 教育訓練休暇付与コース

- 人への投資促進コース

- 事業展開等リスキング支援コース

- 建設労働者認定訓練コース

- 建設労働者技能実習コース

- 障害者職業能力開発コース

受給要件などの最新の情報は、下記の厚生労働省ウェブサイトからご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html

合わせて、人材開発支援助成金に関して、受給要件や受給までの流れなどをわかりやすく解説した下記記事もご覧ください。

その他の地域独自の助成金

厚生労働省の「人材開発支援助成金」以外にも、地方自治体によっては地域独自の助成金制度があります。

例えば、中小企業に対する支援としては、東京都の「スキルアップ支援事業」や、岡山県倉敷市の『人「財」育成支援補助金」などがあるようです。利用できる制度がないか確認して、積極的に活用していきましょう。

研修に組み合わせるべき人材育成手法

本記事は研修について網羅的に解説してきました。最後に、研修以外の有効な人材育成手法をご紹介します。研修と組み合わせて活用していただければ幸いです。

自己啓発支援

社員による自発的な学習活動をサポートする制度です。業務に関連する書籍の購入費補助や、資格取得にかかる受験料・講座費用の支援などが挙げられます。社員のスキル向上や主体的な成長を後押しでき、生産性や専門性の底上げにつながります。また、学ぶ風土がある企業として対外的なイメージが向上し、優秀な人材の採用や定着にも好影響を与えるでしょう。

一方、運用には一定のコストや担当者の工数が発生するため、効果測定や利用状況の管理も重要です。制度の目的や対象範囲を明確にし、社員のニーズと企業の育成方針をすり合わせながら導入・改善を行いましょう。

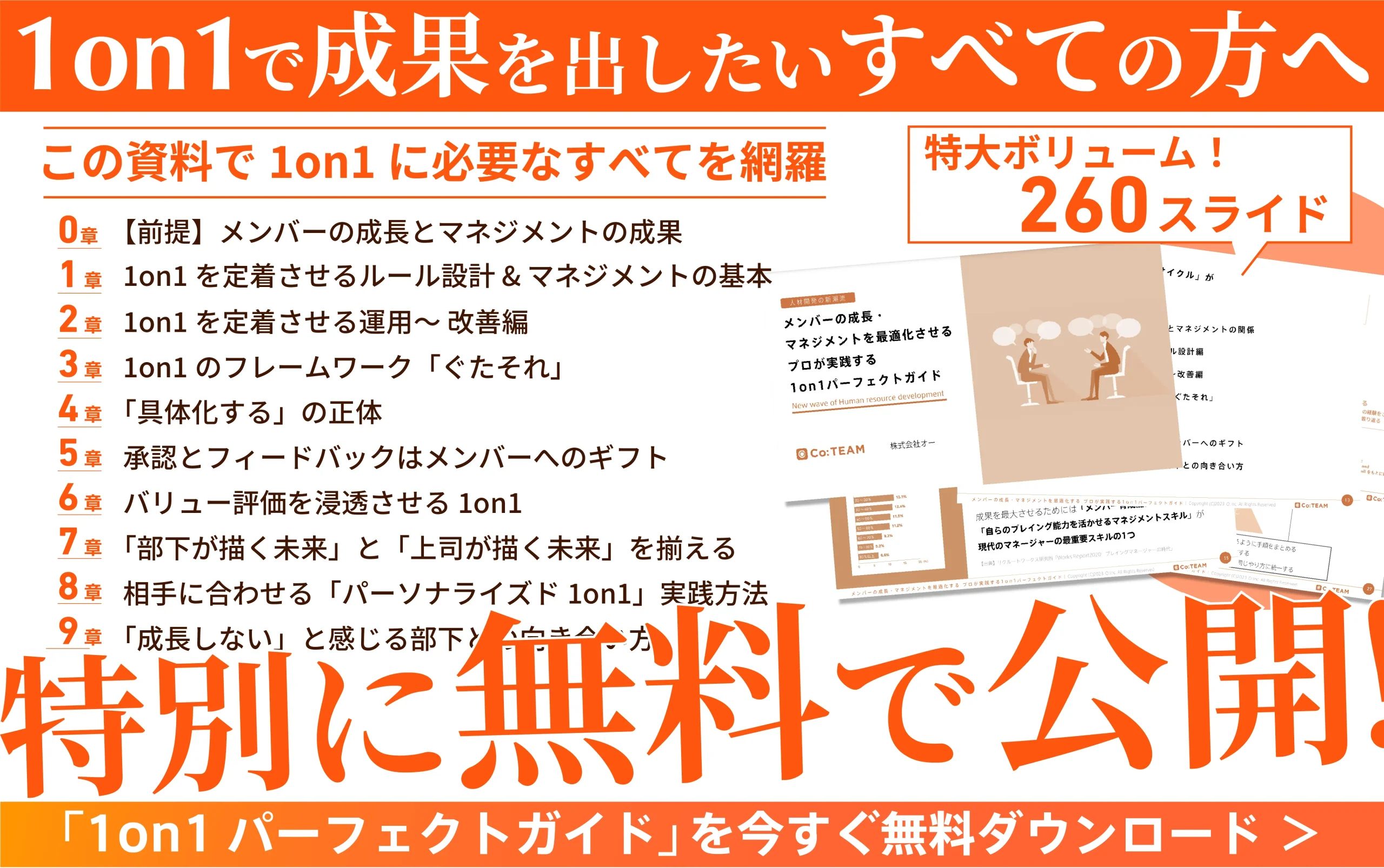

1on1ミーティング

1on1ミーティングとは、部下の成長をサポートするための「上司と部下が1対1で定期的に行う個人面談」のことです。この中で目標の進捗管理をして、部下の目標達成へのモチベーションを強化することができます。これは、研修に対するモチベーション向上にもつながる重要な要素となっています。

他にも、1on1ミーティングの効果は複数あり、弊社は1on1ミーティングに関する記事を数多く執筆しております。詳しく知りたい方は、まずはこちらの記事をご覧ください。

よくあるご質問(FAQ)

Q1. 企業にとって、研修の最大の目的は何ですか?

A: 社員一人ひとりの成長を促し、最終的に組織全体の成果向上につなげる人材育成です。企業理念やビジョンの浸透により離職防止にもつながります。

Q2. 社内研修と社外研修は、どのような基準で使い分けるのが効果的ですか?

A: 自社の理念や業務に即した実践的スキルを教えたい場合は社内研修、専門性の高い知識や外部の新たな知見を取り入れたい場合は社外研修を選びましょう。

Q3. 中堅社員に求められる研修テーマとして、特に重要なものは何ですか?

A: 現場と管理職の橋渡し役として、業務プロセスを分析・改善する業務改善研修や、上司を補佐するフォロワーシップ研修などが重要です。

Q4. 研修の効果を高めるために、単なる座学以外で取り入れるべき手法は何ですか?

A: 実務に近いシチュエーションを設定するロールプレイングや、多様な視点を共有し主体性を促すグループワーク、テストによる理解度チェックが有効です。

Q5. 研修を設計する際の最初のステップである「課題の把握」は、どのように行うのがベストですか?

A: 既に表面化している問題だけでなく、将来的に起こり得る問題や目指したい状況を含めて課題を整理し、根本的な原因を突き止めて適切な目的を設定しましょう。

効果的な人材育成・社員のスキル向上なら「コチーム」!

- 会社ごとのオリジナルスキルマップを独自学習させたAIを用いて作成!

- 1on1機能とスキルマップ機能の連携で、スキルの習得を促進!

- スキルの獲得状況を一元管理!

- 1on1の省力化機能で現場管理職の負担を最小限に抑えて運用可能!

最適な研修で効果的な人材育成を!

本記事では、研修について、「階層別」「職種別」のおすすめのテーマや、実施の「形式」や「効果的な手法」、さらには「実施のステップ」と「助成金」についてまとめました。研修を通して社員を育成し、組織全体の成果向上につなげていきましょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。

お役立ち情報

-

全170P超の目標マネジメントパーフェクトガイド近年増えている目標マネジメントへの不安を解消するあらゆる手法やマインドなど目標管理の全てが詰まっている資料になっています。

-

【170P超のマネージャー研修資料を大公開!】マネジメントと1on1って何ですか?「これさえ実践すれば間違いないという具体的なHOW」に焦点をあてて、マネジメントや1on1を実践できる内容となっています。

-

【全260スライド超】メンバーの成長・マネジメントを最適化させるプロが実践する1on1パーフェクトガイド組織開発・1on1 ・評価の設計運用で 100 社以上の企業に伴走してきた弊社の知見をもとに作成したガイド資料になります。