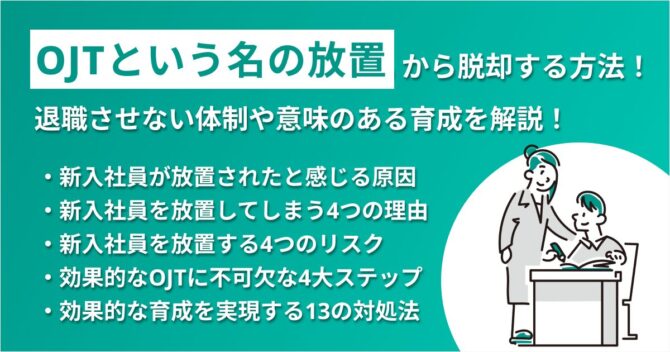

OJT(On-the-JobTraining)は、新入社員の育成において非常に効果的でポピュラーな教育形態として多くの企業で導入されています。しかし、「OJTという名の放置」という状況に陥り、新入社員が適切に育成されず、結果として早期退職につながるケースも少なくありません。

本記事では、この「放置」が起きる原因を深掘りし、新入社員を退職させないための効果的な育成体制を構築する方法を解説します。OJTの本来の意味を理解し、実践的な施策を通じて、有意義な育成を実現しましょう。

▼ この記事の内容

- 「OJTという名の放置」の原因: OJTが現場に丸投げされ、教育体制が確立されていないことや、指導者の仕事が忙しすぎること、指導ノウハウが不足していることが主な原因です。これにより、新入社員は不安や孤立感を抱き、早期離職のリスクが高まります。

- OJT放置がもたらすリスク: 新入社員の離職率が高まること、生産性が上がらないこと、そして早期離職が残された社員の士気を低下させるという深刻な悪影響があります。

- 放置を防ぐための効果的な施策: OJTの目標と計画を明確化し、メンター制度やスキルマップの導入、1on1ミーティングの定期的な実施を通じて、新入社員の不安や疑問を解消し、継続的なフォローアップを行うことが不可欠です。

目次

多くの新入社員が放置されたと感じている

多くの新入社員がOJT中に「放置された」と感じているのが現状です。これは、OJTが本来持つ「実務を通じた計画的な教育」という意義から大きく逸脱している状態を指します。

例えば、「しばらくこれをやっておいてね」と指示された後に、トレーナーからの具体的な指導やフィードバックが長時間得られないケースや、業務中に疑問が生じてもすぐに質問できる人がいない状況などが挙げられます。

このようなOJTの放置状態では、新入社員は何をどう学べばよいか分からず、不安や不満を抱えながら業務に取り組むことになります。その結果、必要な知識やスキルが身につかず、仕事に対するモチベーションも低下し、最終的には早期離職につながるリスクが高まるのです。

人事担当者やOJT担当者は、新入社員がどのような時に「放置されている」と感じるのかを理解し、OJTの質を高めるための対策を講じる必要があります。

OJTと放置は何が違うのか

OJTはOn-the-JobTrainingの略で、本来は実務を通じて計画的に教育を行うことを意味します。具体的には、新入社員が実際の業務に取り組みながら、OJTトレーナーが適切に指導し、定期的なフィードバックを重ねることで、必要な知識やスキルを身につけさせる育成方法です。

OJTの目的は、単に業務を覚えさせるだけでなく、新入社員が自律的に業務を遂行できるよう育成し、即戦力として活躍できる社員へと成長させることにあります。計画的なOJTでは、業務の目的や手順を明確に伝え、実務を通して経験を積ませ、その都度、適切に評価と改善のためのフィードバックを行います。

これにより、新入社員は自身の成長を実感し、モチベーションを維持しながら業務に取り組むことが可能です。

一方で「放置」されているOJTとは、新入社員が疑問や不安を抱えても相談する相手がおらず、OJTトレーナーからの関与が長時間にわたって途絶えている状態を指します。業務を任せる行為自体はOJTの一環として必要ですが、その後の適切なフォローや確認がなければ、それは教育ではなく「放置」になってしまいます。新入社員が次に何をすべきか分からず指示待ちの状態が続いたり、間違った方法で業務を進めていても誰も気づかない、あるいは気づいても指導が入らないといった状況は、まさに放置と言えるでしょう。

このような状態では、新入社員は不安を感じ、無力感を抱くようになります。教育では間違いを正し、正しい能力を蓄積していくことができますが、放置された状態では誤った認識のまま業務を進めてしまい、結果的に新入社員の成長が停滞するだけでなく、会社への不信感から退職につながる原因となるのです。

新入社員がOJTで放置されたと感じる原因

新入社員がOJTで放置されたと感じる背景には、大きく以下の4つの原因に分られます。これらの原因を理解することは、効果的な対策を講じる上で不可欠です。以下のような問題が複合的に絡み合うことで、新入社員は孤立感や不安を抱え、OJTが機能不全に陥るリスクが高まります。

- 教育体制が確立されていない

- 業務のマニュアルが不足している

- 指導担当者が不在で質問しづらい

- 疑問を解消する機会が少ない

教育体制が確立されていない

新入社員がOJTで放置されたと感じる大きな原因の一つは、教育体制が確立されていないことです。多くの企業では、OJTの本質的な意義や効果的な実施方法について、十分な理解が得られていない現状があります。

OJTは単に「現場で仕事を覚えさせる」という漠然とした認識にとどまっており、「どのようなスキルを優先的に身につけさせるべきなのか」「何のためのトレーニング期間なのか」といった重要な要素が見落とされていることが多いです。育成計画の策定、進捗管理の方法、トレーナーの選定基準などが体系的に整備されていないため、現場のOJTトレーナーは十分な指導時間を確保できず、また効果的な指導方法も確立できないまま、結果として新入社員の「放置」という状況を生み出してしまっています。

例えば、新入社員の育成計画や教育プログラムが明確に定められていないと、具体的な学習目標や自身の進捗が分からず、自己流で業務を進めざるを得なくなります。これは不安や孤立感につながり、「放置されている」という感覚を増幅させる原因となります。さらに、人事部がOJTを現場任せにしている場合も深刻な問題です。「実務は現場が一番よく知っているから」という理由で、計画から実施、評価まで全てを現場に任せきりにすると、組織としての人材育成における役割を見失い、OJTの形骸化を招くことになります。

これらの体制の不備を改善するためには、組織全体での意識改革と共に、具体的なOJT体制の整備が不可欠です。

業務のマニュアルが不足している

新入社員がOJTで放置されたと感じる原因として、業務のマニュアルが不足していることが挙げられます。日常で取り組む業務が、全てマニュアル化されているわけではありません。むしろ、マニュアル化されていないような非定型的な業務の進め方を身に付けられるのはOJTの強みでもあります。

しかし、新入社員は職場のルールや業務の流れに不慣れなため、途中で手詰まりになった際に孤立感や不安を抱えがちです。マニュアルや手順書が整備されていないと、OJTトレーナーが不在の場合や、手が離せない状況で新入社員が一人で作業を進める際に、次に何をすべきか分からず立ち往生してしまうことがあります。

例えば、「しばらく、これをやっておいてね」と指示された後、トレーナーがその場を離れてしまうと、新入社員は不安を感じ、途中でやり方が分からなくなっても、誰に声をかけたらよいか、声をかけても良いのか分からず、困ってしまうでしょう。マニュアルが整備されていれば、新入社員は作業内容を確認しながら自律的に業務を進めることができ、OJT担当者が直接指導できない状況でも、一定の品質を保ちながら業務を行うことが可能です。

このように、マニュアルが整備されていることで、OJT担当者が手が離せない場合や不在の時でも、新入社員が放置されていると感じることを避けることができます。また、マニュアルや指導計画がない場合、OJTトレーナーも場当たり的な指導になってしまい、新入社員が次のタスクに移るまでに指示を待つ時間が長くなり、結果として放置されていると感じる原因にもつながります。

指導担当者が不在で質問しづらい

OJTにおいて新入社員が放置されたと感じる原因の一つに、指導担当者が不在であることや、質問しづらい環境が挙げられます。

新入社員は、業務を進める中で新たな疑問や質問が日々生じてきます。しかし、業務だけ伝達され、教育担当者が不在となる時間が多いと、途中でやり方に困ったり疑問が生じたりした際にすぐに質問できる相手がいなくなり、不安や孤立感を抱えることになります。

例えば、教育担当者が忙しそうにしていると、新入社員は「声をかけても迷惑なのではないか」と感じてしまい、質問をためらってしまうことがあります。質問したい時に質問できず、正しい答えが得られない状況が続くと、新入社員はいつまでも次の工程に進めず、モヤモヤと悩み続けることになります。

このような状況では、新入社員は無力感や不安が募り、「放置されている」と感じやすくなります。特に、経験不足の新入社員が行う自己学習には限界があり、業務に必要な知識やスキルが複雑な場合は自己学習が難しく、「成長できない」と感じる可能性も高いです。指導担当者が忙しく、時間的・精神的な余裕がないために新入社員への指導時間が削られてしまうことも、放置状態に陥る大きな理由となります。

このような状況を防ぐためには、新入社員が安心して質問できる雰囲気作りや、指導担当者以外にも質問できる環境を整えることが重要です。

疑問を解消する機会が少ない

新入社員がOJTで放置されたと感じる原因として、疑問を解消する機会が少ない点が挙げられます。OJTは実務を通して学ぶため、新入社員は業務の進め方や職場のルールについて分からないことが多く、その都度疑問が生じます。

しかし、リモートワークや指導者の多忙により質問できるタイミングが限られていたり、気軽に相談できる相手がいなかったりすると、疑問が解消されないまま業務が進んでしまうことがあります。

例えば、OJTトレーナーが常に忙しく、話しかけにくい雰囲気がある場合、新入社員は小さな疑問であっても抱え込んでしまい、質問の機会を逃してしまいます。また、定期的な面談やフィードバックの場が設けられていないと、業務の進捗状況を確認したり、疑問点をまとめて質問したりする機会も失われます。

これにより、新入社員は「自分のことが見てもらえていない」「どうすれば良いか分からない」と感じ、不安や孤立感を深める結果となるのです。疑問が解消されないまま業務を進めることで、誤った知識やスキルが定着してしまったり、非効率な方法で業務を遂行してしまったりするリスクも高まります。

これは新入社員の成長を阻害するだけでなく、業務の品質低下にもつながりかねません。疑問を解消する機会が少ない状況は、新入社員のモチベーションを低下させ、最終的には早期離職につながる可能性もあります。

このような問題を解決するためには、新入社員がいつでも安心して質問できる環境を整備し、定期的なコミュニケーションの場を設けることが不可欠です。

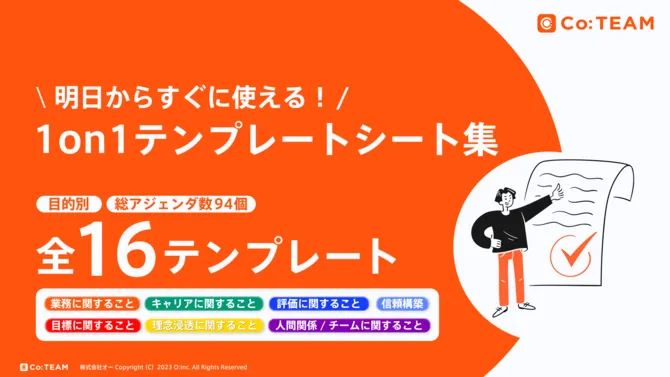

部下と定期的なコミュニケーションをとる手段としては、1on1ミーティングが代表的です。以下の記事では、効果的な1on1を実施するためのテンプレートシートを無料で配布していますので、ぜひお読みください。

OJT指導者がOJT中に新入社員を放置してしまう理由

OJT中の放置は、指導者側が意図せずとも発生することがあります。実際には、指導者が放置しているつもりはないのに、新入社員が「放置されている」と感じてしまう場合もあるのです。

このような事態を防ぐためには、その根本的な原因を特定することが重要です。ここでは、なぜOJTの実施中に新入社員の放置が起こってしまうのか、その主な理由以下の4つの理由を探っていきます。

- OJT指導者の仕事が忙しくて余裕がない

- 社員教育のノウハウがない

- 職場内の人間関係があまり良くない

- 指導者のスキルや経験が不足している

OJT指導者の仕事が忙しくて余裕がない

OJT指導者がOJT中に新入社員を放置してしまう最も頻繁に見られる原因は、指導者自身の仕事が忙しくて余裕がないことです。特に中小企業や人手不足の現場では、OJT指導者である先輩社員や上司が日々の業務に追われており、新入社員の指導に十分な時間を割くことが難しい状況にあります。

指導者は自身の本来の業務と新人教育を並行して行うため、業務量が多く、時間的・精神的な負担が大きい傾向があります。例えば、緊急性の高い業務や納期が迫っている場合、新入社員への指導が後回しにされがちです。その結果、新入社員に業務を振るだけで精一杯になってしまい、具体的な指導やフィードバックまで手が回らず、結果的に新入社員が「自学自習」や「業務をただやっているだけ」の状態に陥り、OJTが形骸化してしまうことがあります。

この問題を解決するためには、指導担当者の業務量を調整したり、組織的なサポート体制を構築したりすることが重要です。

社員教育のノウハウがない

OJT指導者が新入社員を放置してしまう二つ目の理由は、社員教育のノウハウが蓄積されていないことです。OJTを効果的に実施するためには、まず綿密な計画を練った上で、現場と人事部が密に連携し、すり合わせを行う必要があります。

しかし、このような教育プロセスが整備されておらず、OJTが各部署の現場に丸投げされてしまっているケースが多く見られます。例えば、人事担当者が「OJTを実施しておいてね」と現場に指示するだけで、具体的な指導ガイドやマニュアル、育成スケジュールなどが用意されていない場合、OJTトレーナーは何から教えればよいのか分からず、手探りでOJTを進めざるを得なくなります。これにより、指導内容にばらつきが生じたり、場当たり的な指導になってしまったりする可能性が高まります。

結果として、新入社員は次に何をすべきか分からなくなり、指示待ち状態が続いて放置されていると感じる原因となるのです。

加えて、OJT担当者のスキルや経験が不足していることも、ノウハウがない状況を悪化させます。OJTの経験が少なく、知識が全くない指導者が担当になると、適切にフィードバックやフォローができず、新入社員は放置されていると感じやすくなります。

このように、社員教育のノウハウが不足していると、OJTが効果的に機能せず、結果的に新入社員の放置を招いてしまいます。

【コチームGrowthなら、人材育成にありがちな困りごとをすべて解決! 】

- 人材育成の施策が現場に浸透せず、形骸化する

- 施策の成果が現れるまで時間がかかる

- マネージャーに余裕がなく、現場まかせでは人材が育たない

理論ばかりの現場では活かせない研修ではなく、実際に現場でどのようにマネジメント・人材育成を行うのかという「How」の部分に特化した、マネージャーの悩みに寄り添った研修です!

職場内の人間関係があまり良くない

職場内の人間関係があまり良くないことも、OJT指導者が新入社員を放置してしまう理由の一つです。人間関係が悪く、質問や相談がしづらい雰囲気の職場では、新入社員は疑問や不安を抱えても、誰に聞けば良いのか、聞いて良いのかどうかさえ迷ってしまいます。

また、OJTを気持ちよく実施するには、指導者と新入社員の信頼関係が重要です。もし新入社員の勤務態度が悪かったり、常に受け身の姿勢であったりするなど、新入社員側に何かしらの問題があると、OJT担当者のモチベーションが低下し、新入社員への指導をおろそかにしてしまう可能性もあります。

このように、人間関係の悪さは新入社員が安心して業務に取り組むことを妨げ、結果的に放置につながることがあるため、OJTの成功には良好な職場環境の整備も不可欠です。

指導者のスキルや経験が不足している

OJT指導者が新入社員を放置してしまう理由として、 指導者自身のスキルや経験が不足していることが挙げられます。OJTの育成成果は、指導者のスキルに依存しやすいというデメリットがあります。

例えば、プレイヤーとしては優秀であるものの、人に教える経験が少ない、あるいは指導に関する知識やノウハウを持っていない指導者が担当になった場合、新入社員に対して適切な指導やフィードバックを行うことが難しくなります。指導経験が浅いと、OJTの進め方や指導のコツ、効果的なフィードバック方法などを理解していないため、場当たり的な指導になってしまったり、「見て学べ」という指導スタイルになりがちです。

結果として、新入社員は業務の進め方や次に何をすべきか分からなくなり、指示待ち状態が続くことで、「放置されている」と感じやすくなります。また、指導力の不足は、新入社員が抱える疑問や不安を適切に解消できないことにもつながります。新入社員の学習状況や理解度を正確に把握できず、必要なサポートを提供できないため、新入社員の成長が停滞し、モチベーションの低下を招くリスクもあります。

このような状況を防ぐためには、OJT指導者に対する教育や研修を充実させ、指導に必要なスキルを体系的に身につけてもらうことが不可欠です。

OJTで新入社員を放置するリスク

OJTで新入社員を放置することは、個人だけでなく組織全体に深刻なリスクをもたらします。適切な指導やサポートが得られない状況が続けば、新入社員のモチベーションや成長意欲が低下し、企業にとって大きな損失となる可能性があります。

具体的には、従業員の離職率が高まること、生産性が上がらないこと、そして早期離職が職場の士気を低下させるという3つの主要なリスクが考えられます。これらのリスクを回避し、持続的な成長を実現するためには、OJTにおける放置をなくすための対策が不可欠です。

従業員の離職率が高まる

OJT期間中に新入社員を放置する最大のリスクは、従業員の離職率が高まることです。どんなにやる気を持って入社した新入社員であっても、適切な指導やサポートがなければ、仕事へのモチベーションが低下し、会社への帰属意識や満足感が得られなくなります。

例えば、業務の進め方や会社の文化について十分に理解できないまま放置されると、新入社員は不安や孤立感を抱え、仕事を上手に進められません。特に、自分が成長できているという実感がないと、将来のキャリア形成の見通しが立たなくなり、スキルアップへの期待も薄れてしまいます。その結果、仕事への意欲を失い、退職という決断に至る可能性が高まります。

厚生労働省の調査でも、人材育成の効果を感じている職場は離職率が低いことが示されており、OJTが効果的に行われないことは、新入社員の離職に直結すると言えるでしょう。

(参考:能力開発の実施と従業員の離職率との関係|厚生労働省)

新卒・若手社員の離職は、新たな人材採用や育成にかかるコストの増大だけでなく、既存社員の業務負担増にもつながり、企業にとって大きな損失となります。したがって、新入社員の離職を防ぐためには、OJTにおける放置状態を解消し、計画的かつ継続的な育成を実践することが不可欠です。

生産性が上がらない

OJT期間中に新入社員を放置するリスクとして、生産性が上がらない点が挙げられます。新入社員が適切な指導やサポートを受けられず、業務に必要なスキルや知識を習得できない状況では、個人のパフォーマンスが十分に発揮されません。

例えば、業務の進め方や自身の役割を理解できないまま手探りで作業を進めるため、効率が悪く、ミスも増える可能性があります。これにより、新入社員の早期戦力化が叶わず、本来期待される業務貢献が得られません。

さらに、新入社員が業務を遂行する上で必要なスキルを身につけられない場合、その不足分を他の社員が補わなければならず、結果的にチームや組織全体の業務効率が低下します。これは、既存社員の業務負担を増やし、残業時間の増加やモチベーションの低下にもつながりかねません。新入社員が成長しないことによる生産性の停滞は、企業全体の業績にも悪影響を及ぼす可能性があります。

したがって、OJTにおける放置は、単に個人の問題に留まらず、組織全体の生産性低下という重大なリスクをはらんでいると言えるでしょう。

早期離職が職場の士気を低下させる

早期離職が職場の士気を低下させることも、OJTで新入社員を放置する大きなリスクです。新入社員が短期間で退職してしまうと、残された社員は「せっかく教えたのに」「また新人を育てるのか」といった徒労感や疲弊感を抱くことがあります。

これは、既存社員のモチベーションを低下させ、職場全体の士気を下げる原因となります。例えば、早期離職が頻繁に発生する職場では、人材が定着しないというネガティブな認識が広がり、社員の会社への信頼感やエンゲージメントが低下する可能性があります。また、新入社員の離職によって業務の穴が開き、その分既存社員の業務負担が増えることで、さらなるストレスや不満が生じることも考えられます。

新入社員が放置された結果、離職という選択に至った場合、その情報は他の社員にも伝わり、会社への不信感や不安を募らせる要因にもなりかねません。このような悪循環は、組織全体の生産性をさらに低下させ、企業のブランドイメージにも悪影響を及ぼす可能性があります。

したがって、OJTにおける新入社員の放置を防ぎ、早期離職を抑制することは、職場の士気を維持し、健全な組織運営を行う上で非常に重要な課題と言えるでしょう。

【どの会社でも実践できる離職防止施策を徹底解説!】

50 社以上の組織課題解決に伴走してきた弊社の知見をもとに、離職防止のためのアクションプランや具体施策などについて解説した全110Pにわたる「コンサルに頼らない離職防止パーフェクトガイド」はこちらから無料ダウンロード!

新入社員を放置しないOJTを実施する方法

新入社員を放置しないOJTを実施するためには、具体的な指導方法の工夫が不可欠です。単に業務を割り当てるだけでなく、新入社員が安心して学び、成長できるよう押さえておくべきポイントが存在します。

ここでは、「模範を示す」「言葉で説明する」「実践させる」「成果を評価する」というOJTの基本的な4つのステップに沿って、新入社員を放置しないための効果的なOJTの実施方法を解説します。これらのステップを意識的に取り入れることで、新入社員はOJTを通じて着実に成長し、早期の戦力化が期待できます。

模範を示す

新入社員を放置しないOJTを実施する上で、まず重要なのは「模範を示す」ことです。OJTの基本的な進め方の一つである「Show(やって見せる)」に該当します。

指導者が自らお手本を示すことで、新入社員は実際の業務の流れや手順、仕事に取り組む姿勢などを視覚的に理解することができます。例えば、単に口頭で説明するだけでなく、実際に業務をやって見せながら、ポイントや注意点を具体的に伝えることで、新入社員はより深く業務内容を把握できます。

この際、ただ作業を行うだけでなく、「なぜこの手順を踏むのか」「この業務が組織全体の中でどのような意味を持つのか」といった背景や目的も合わせて説明することで、新入社員の理解度はさらに深まるでしょう。

模範を示すことは、新入社員に具体的なイメージを与えるだけでなく、指導者が「見ているよ」「一緒にやっていこう」というメッセージを伝えることにもつながります。これにより、新入社員は「放置されていない」という安心感を持ち、積極的に業務に取り組む意欲が高まります。指導者が率先して手本を示すことで、新入社員は効果的に業務を学び、自信を持って次のステップに進むことができるのです。

言葉で説明する

新入社員を放置しないOJTを実施する上で、「言葉で説明する」ことは極めて重要です。これはOJTの基本的な進め方である「Tell(説明する)」に該当し、模範を示した後に具体的な業務内容、細かな手順やコツを言語化して新入社員に伝えるステップです。

例えば、単に「これをやっておいて」と指示するだけでなく、業務の目的、手順、注意点、そしてなぜその業務が必要なのかといった背景まで丁寧に説明することで、新入社員は業務に対する理解を深めることができます。特に、新入社員は専門用語や自社独自のルールに不慣れなため、分かりやすい言葉を選び、具体例を交えながら説明することが大切です。

また、一方的に話すのではなく、新入社員が理解しているかを確認しながら、質問しやすい雰囲気を作ることも重要です。疑問を抱えたまま業務を進めることは、ミスにつながるだけでなく、新入社員の不安やモチベーション低下の原因となります。

言葉で丁寧に説明し、新入社員が抱える疑問を解消する機会を設けることで、新入社員は安心して業務に取り組むことができ、「放置されていない」という感覚を持つことができます。このように、言葉による丁寧な説明は、新入社員の理解を促進し、OJTの質を高める上で不可欠な要素と言えるでしょう。

実践させる

新入社員を放置しないOJTの重要なステップとして、「実践させる」ことが挙げられます。これはOJTの基本的な進め方である「Do(やらせてみる)」に該当し、模範を示し、言葉で説明した内容を新入社員自身に実際にやってもらう段階です。

新入社員が実際に業務を経験することで、座学や説明だけでは得られない実践的なスキルや知識を身につけることができます。例えば、簡単な業務から始め、徐々に複雑な業務へとステップアップさせることで、新入社員は無理なく業務に慣れ、自信を深めることができます。

しかし、ただ任せるだけでは「放置」になってしまうため、指導者は新入社員が業務に取り組む様子を注意深く観察し、必要に応じてサポートを提供することが不可欠です。途中で手詰まりになったり、疑問が生じたりした際には、すぐに声をかけられるような関係性を築いておくことも重要です。新入社員が自力で解決しようと努力する姿勢を尊重しつつも、困難な状況に陥った時には適切なタイミングで助け舟を出すことで、新入社員は安心して業務に取り組めます。

実践を通じて成功体験を積ませることは、新入社員のモチベーション向上にもつながり、OJTの学習効果を最大限に高めることができるでしょう。

成果を評価する

新入社員を放置しないOJTを実施する上で、「成果を評価する」ことは非常に重要なステップです。これはOJTの基本的な進め方である「Check(評価する)」に該当し、新入社員が実践した業務の成果に対して、指導者が適切にフィードバックを行うことを意味します。

例えば、業務が完了した後、良かった点や改善が必要な点を率直伝え、新入社員の努力を認め、達成した成果を褒めることで、モチベーションの向上につながります。フィードバックは、単に合否を伝えるだけでなく、なぜその結果になったのか、次回はどうすればもっと良くなるのかといった具体的なアドバイスを含めることが大切です。これにより、新入社員は自分の成長を実感し、次の行動に活かすことができます。また、フィードバックはできるだけ早いタイミングで行うことが重要です。その日のうちに成功体験を共有したり、改善点を明確にしたりすることで、学習効果を最大限に高めることができます。

定期的な面談の機会を設け、OJTの進捗状況を確認しながら、新入社員が抱える不安や疑問を聞き出すことも、適切な評価とフィードバックにつながります。成果を評価し、適切なフィードバックを継続的に行うことで、新入社員は「見てもらえている」という安心感を得て、積極的に業務に取り組む姿勢を維持することができるでしょう。

これは、OJTが単なる「放置」ではない、意味のある育成であると新入社員に感じてもらうために不可欠な要素です。

【参加者満足度98.2%!】

明日から使える1on1で重要な「承認」「共感」「フィードバック」のテクニックをわかりやすく解説!

「今まで受けた研修で1番良かった!」「マネジメントの新しい考え方を得れた!」など現場管理職・マネージャーに大人気の1on1研修の第1回目の資料を無料公開中!!

>>1on1研修第1回『マネジメントと1on1って何ですか?』はこちらから無料ダウンロード

OJT放置を防ぐためのポイント

OJTにおける新入社員の放置を防ぎ、効果的な育成を実現するためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。これらのポイントは、OJT指導者だけでなく、人事部や会社全体で意識し、取り組むべきものです。職場環境の整備から教育方法の確立、コミュニケーションの促進、そして個別のフォローアップまで、多角的な視点からのアプローチがOJTの成功に不可欠です。

職場環境の整備

OJT放置を防ぐための最も基本的なポイントは、職場環境の整備です。OJTで新入社員が放置されがちな原因の一つに、OJTトレーナー自身の業務量が多すぎて、新入社員の指導に十分な時間を割けないという状況があります。

この問題を解決するためには、まず職場の労働環境を見直し、業務量の適正化を図る必要があります。例えば、現場でアンケートを実施して業務量をヒアリングし、人手不足の部署には追加の人員を投入するなどの対策が考えられます。OJT担当者の業務負担を軽減することで、新入社員への指導に割ける時間と精神的な余裕が生まれます。

さらに、新入社員が質問しやすい雰囲気を作ることも重要です。休憩時間に雑談をしたり、定期的にランチミーティングを設けたりするなど、日常的なコミュニケーションを促すことで、新入社員は困った時に気軽に声をかけやすくなります。職場環境が整えば、OJTトレーナーが新入社員に対してより一層丁寧な指導を行うことができ、OJTの質も向上します。

これにより、新入社員が「放置されている」と感じる状況を大幅に減らすことができるでしょう。

OJTの目標と計画の明確化

OJT放置を防ぐためには、OJTの目標と計画を明確にすることが非常に重要です。OJTが効果的に機能しない原因の一つに、育成の目的やゴールが不明確なまま進められていることが挙げられます。

まずは「何を、いつまでに、どこまでできるようになるのか」という具体的な目標を、OJT対象者である新入社員とOJT指導者の双方で共有することが不可欠です。例えば、単なるタスクの割り当てではなく、新入社員の成長段階に応じた計画的な育成が必要です。月間の育成計画では、習得すべきスキルや知識を明確にし、それらを段階的に身につけられるようなスケジュールを組み立てます。

目標が明確であれば、新入社員は自身の学習すべき内容や進捗状況を把握しやすくなり、漠然とした不安の解消にもつながります。

また、OJTの計画書を作成し、期間や時期、指導ペース、指導マニュアルなどを具体的に定めることも重要です。この目標と計画は、OJT指導者だけでなく、その上司や部門全体で共有しておくことで、OJTが属人的になることを防ぎ、組織全体で新入社員の育成をサポートする体制を構築できます。目標と計画が明確であれば、OJTは場当たり的な指導ではなく、新入社員の成長を促進する有意義な育成へと変わります。

教育方法の確立

OJT放置を防ぐための重要なポイントの一つに、教育方法の確立があります。OJTの質が担当者によってばらつくという課題を抱える企業は多く、これを解消するためには、統一された教育方法を整備することが不可欠です。

例えば、新入社員を指導するためのマニュアルや指導ガイドを整備することで、全社的に均一の質のOJTを実施できる確率が高まります。これにより、OJTトレーナーは「なにから教えればよいのか分からない」という状況に陥らずに済み、新入社員も安心して学び、効率よく業務を理解することができます。

また、OJT前にOff-JTを実施して業務に必要な基礎知識を提供することも有効です。基礎知識を事前に習得しておくことで、OJTでの実務への移行がスムーズになり、新入社員が「何をすべきかわからない」と感じる時間を減らせます。

さらに、ITツールを活用して、習熟度を測るチェックテストを行えるようにするなど、自己学習が可能な環境を整えることも有効です。これにより、OJT担当者が不在の時間でも、新入社員が放置されていると感じることなく、自発的に業務習得を進めることができるようになります。

教育方法を体系的に確立することで、OJTは属人的な指導から脱却し、組織的な人材育成として機能するようになるでしょう。

社員間のコミュニケーションの促進

OJT放置を防ぐためには、社員間のコミュニケーションの促進が非常に重要なポイントとなります。新入社員がOJTで放置されたと感じる原因の一つに、疑問や不安を相談しにくい職場環境が挙げられます

コミュニケーションが活発な職場では、新入社員は困った時に気軽に質問でき、孤立感を抱くことなく業務に取り組めます。例えば、定期的なミーティングや1on1面談の機会を設けることで、新入社員は自身の進捗状況や抱えている課題を共有しやすくなります。

また、非公式なコミュニケーションを促すことも効果的です。休憩時間中の雑談や、ランチミーティング、社内イベントなどを企画することで、新入社員はOJTトレーナーだけでなく、他の先輩社員とも関係性を築きやすくなり、多様な視点からのサポートを得られるようになります。

指導担当者が多忙な場合でも、他の社員が新入社員の状況に目を配り、声をかけることができる環境があれば、放置のリスクを軽減できます。コミュニケーションを促進することは、新入社員が「見てもらえている」という安心感を持つことにつながり、モチベーションの維持にも貢献します。人間関係が良好な職場は、新入社員の定着率を高める上でも不可欠な要素です。

定期的な研修の実施

OJT放置を防ぐためには、新入社員に対する定期的な研修(Off-JT)を並行して実施すること重要なポイントです。

OJT期間中に新入社員を放置してしまう原因の一つに、OJTトレーナーの指導スキル不足が挙げられます。定期的な研修は、新入社員がOJTだけではカバーしきれない体系的な知識やスキルを習得が促進されます。

また、研修は新入社員同士が交流し、お互いの状況を共有する貴重な場ともなります。上司やOJTトレーナーには言いにくい不安や悩みを同期と話し合うことで、気持ちが楽になったり、他の同期の仕事上の工夫点を知り、自身の課題解決の糸口を得られるかもしれません。もし職場で放置されていることに悩む新入社員がいた場合でも、研修を通じて同期とのつながりを持つことで、一人で抱え込まずに相談するきっかけとなります。これにより、人事側も放置されている状態に気づきやすくなり、新入社員との面談や現場社員へのヒアリングといった行動を取りやすくなります。

加えて、OJTトレーナー向けの研修を定期的に実施することも不可欠です。OJTの進め方や指導の仕方、フィードバック方法などのスキルを事前に身につけることで、スムーズにOJTを進め、放置のリスクを減らすことができます。

個々の新入社員に合わせた教育の実施

OJT放置を防ぐための重要なポイントとして、個々の新入社員に合わせた教育の実施が挙げられます。新入社員は一人ひとり、これまでの経験や学習スタイル、性格などが異なります。そのため、画一的なOJTでは、全員が効果的に成長することは難しい場合があります。

そのため指導者は、新入社員の個性や特性を理解し、それぞれに最適な指導方法や対応を検討することが不可欠です。具体的には、入社時の面談やOJT中の対話を通じて、新入社員の強みや弱み、興味関心、キャリア志向などを把握するように努めます。その上で、OJTの目標設定や業務の割り当て、フィードバックの頻度や内容を柔軟に調整します。新入社員が「自分は理解されている」「自分に合った方法で教えてもらえている」と感じることができれば、学習意欲が高まり、OJTへのエンゲージメントも向上します。

これにより、OJTが単なる「放置」ではなく、新入社員一人ひとりの成長を最大限に引き出す意味のある育成へと変わっていくでしょう。

新入社員との対話の場を設ける

OJT放置を防ぐためには、新入社員との対話の場を定期的に設けることが不可欠です。OJT期間中、新入社員は多くの疑問や不安を抱えることがあります。しかし、多忙な指導担当者にはなかなか話しかけられず、それらを抱え込んでしまうケースも少なくありません。定期的な対話の場を設けることで、新入社員は安心して自身の状況や悩み、疑問を共有できるようになります。

例えば、週に一度の1on1ミーティングや、月ごとの進捗確認面談などを設定することが有効です。これらの対話の場では、業務の進捗だけでなく、新入社員の心境や職場の人間関係、キャリアに関する相談など、幅広いテーマで話し合う機会を設けることが重要です。新入社員が「自分のことを気にかけてもらえている」と感じることで、会社への帰属意識やモチベーションが高まります。

また、人事担当者が定期的に新入社員と面談を実施することも効果的です。OJT指導者には言いにくいことも、第三者である人事担当者になら打ち明けやすい場合があります。これにより、放置状態に陥っている新入社員を早期に発見し、適切なフォローアップを行うことができます。

定期的な対話を通じて、新入社員の理解度や不安要素を把握し、OJTの計画や指導内容を柔軟に調整することで、OJTはより実効性の高いものとなるでしょう。

外部機関の活用

OJT放置を防ぐための効果的なポイントの一つとして、外部機関の活用が挙げられます。社内だけでOJTの課題を解決することが難しい場合や、より専門的な知見を取り入れたい場合に、外部のサービスや研修講師を活用することは非常に有効です。

例えば、OJTトレーナー向けの研修プログラムを外部の専門機関に依頼することで、社内に不足している指導ノウハウを体系的に学ぶことができます。これにより、OJT指導者のスキルアップが図られ、OJTの質が向上し、結果として新入社員の放置を防ぐことにつながります。

また、人材育成に関するコンサルティングサービスを利用することも有効です。OJTの現状分析から課題の特定、具体的な改善策の提案まで、客観的な視点から専門家のアドバイスを受けることで、より効果的なOJT体制を構築できます。加えて、外部の研修プログラムやセミナーを新入社員に受講させることで、OJTだけでは得られない幅広い知識やスキルを習得する機会を提供できます。

これは新入社員の成長を促進するだけでなく、社外との交流を通じて新たな刺激を得るきっかけにもなります。外部機関の活用は、社内リソースの限界を補い、OJTの質を向上させるための有力な手段と言えるでしょう。

OJT制度を改善するために人事ができること

OJTで新入社員を放置してしまったり、最悪の場合退職につながってしまうケースを未然に防ぐためには、人事担当者や会社側がOJTの仕組みや制度を改善しておく必要があります。

人事部門は、採用から育成、定着までの一連の流れを把握しているため、現場と連携してOJTを企画・実行できる体制を構築する中心的な役割を担います。ここでは、人事部がOJT制度を改善するために具体的にどのようなことを行うべきか、わかりやすく解説します。

OJT指導者への研修を実施する

OJT制度を改善するために人事ができることの1つは、OJT指導者への研修を実施することです。OJTの質は、指導者のスキルや経験に大きく左右されるため、指導力不足が新入社員の放置につながる大きな原因となります。

プレイヤーとしては優秀な社員であっても、効果的な指導や育成ができるとは限りません。そのため、人事部はOJT担当者に対して、指導の仕方、フィードバックの方法、新入社員とのコミュニケーションスキルなど、OJTに必要な知識とスキルを体系的に身につける機会を提供することが重要です。

対面研修やeラーニングを組み合わせて、定期的に研修を実施し、OJTの進め方や指導内容に関する認識をOJT指導者間で摺り合わせることで、指導のばらつきを減らし、OJT全体の質を向上させることが可能です。

指導者のスキルが向上すれば、新入社員はより質の高い指導を受けられ、安心して業務に取り組むことができるようになり、結果として放置のリスクを軽減できます。OJT指導者への研修は、いわば、OJT指導者もOJTとOff-JTを組み合わせて、マネジメント業務などを実践する過程で、次期マネージャー・リーダーに成長していくのです

メンター制度を導入する

OJT制度を改善するために人事ができることとして、メンター制度の導入が挙げられます。メンター制度とは、OJT指導者とは別に、新入社員の仕事やキャリア、人間関係などにおける悩みを相談できるメンターを育成に参加させ、新入社員をサポートする制度です。

OJT指導者が多忙で十分に新入社員と関われない場合や、新入社員がOJT指導者に直接話しにくい悩みがある場合に、メンターが精神面や心理面をサポートすることで、新入社員の不安や孤立感を軽減できます。

例えば、OJT指導者が業務知識やスキル指導に特化し、メンターが新入社員の心のケアやキャリア形成の相談に乗るなど、役割を分担することで、新入社員は多角的なサポートを受けられます。また、OJTで放置されていると感じた際に、メンターが迅速に対応でき、新入社員のモチベーション維持にもつながります。メンター制度の導入は、OJT指導者の負担を分散させるとともに、新入社員が安心して働ける環境を整備し、早期離職を防ぐ上で非常に有効な施策と言えるでしょう。

スキルマップを導入する

OJT制度を改善するために人事ができることとして、スキルマップの導入が挙げられます。スキルマップとは、業務に必要なスキルや知識を一覧化し、各社員の習熟度を可視化したものです。これを導入することで、OJTにおける育成目標や進捗状況がより明確になり、新入社員の放置を防ぐことにつながります。

具体的には、まず新入社員に求めるスキルや知識を細分化し、それぞれの習熟度レベルを定義します。そして、OJT期間中に習得すべきスキル項目と目標レベルをスキルマップ上で明確に設定します。これにより、新入社員は自分が何を、いつまでに、どのレベルまで習得すべきかを具体的に把握でき、学習意欲の向上につながります。OJT指導者も、新入社員の現在のスキルレベルと目標レベルを比較することで、個々の新入社員に合わせた指導計画を立てやすくなります。

これにより、新入社員が「次に何をすればよいか分からない」といった放置状態に陥ることを防ぎ、効率的かつ計画的な育成が実現できます。スキルマップは、OJTの目標と計画を明確化し、新入社員と指導者の双方にとって育成状況を可視化する有効なツールと言えるでしょう。

定期的な1on1ミーティングを導入する

OJT制度を改善するために人事ができることとして、定期的な1on1ミーティングを導入することが挙げられます。

新入社員がOJT期間中に放置されたと感じる原因の一つに、疑問や不安を解消する機会の不足があります。定期的な1on1ミーティングは、新入社員が抱える業務上の疑問や人間関係の悩み、キャリアに関する不安などを安心して相談できる貴重な機会となります。

例えば、月に一度や週に一度程度などで、定期的に時間を設定し、OJT指導者とマンツーマンで業務での振り返りを実施すると良いでしょう。1on1を通じて、新入社員の理解度や不安要素を早期に把握し、OJTの計画や指導内容を柔軟に調整することで、新入社員の孤立を防ぎ、適切なフォローアップを行うことができます。

定期的な1on1ミーティングは、新入社員に「見てもらえている」という安心感を与え、会社へのエンゲージメントを高める上で非常に効果的な施策と言えるでしょう。

継続的なフォローアップを実施する

OJT制度を改善するために人事ができることとして、継続的なフォローアップの実施が挙げられます。OJTは一度計画したら終わりではなく、新入社員の成長段階や状況に合わせて柔軟に調整し、継続的に支援していくことが不可欠です。

フォローアップとは、定期的な面談や評価を通じて、新入社員の学習状況や定着度合いを確認し、必要に応じて指導内容や方法を見直す活動を指します。例えば、OJT期間中だけでなく、OJT終了後も定期的に新入社員と面談の機会を設けることで、配属後の状況や新たな課題を早期に把握し、必要なサポートを提供できます。これは、新入社員が「OJT期間が終わったら放置される」と感じることを防ぎ、長期的なキャリア形成を支援することにつながります。

また、OJT指導者へのフォローアップも重要です。指導者が抱える悩みや課題を聞き取り、解決策を共に考えることで、指導者の負担を軽減し、OJTの質を維持・向上させることができます。継続的なフォローアップは、新入社員が安心して業務に取り組み、成長し続けるための土台を築きます。

人事部門が積極的にフォローアップに関与することで、OJTが形骸化することなく、企業全体の人材育成として機能するようになるでしょう。

効果的な人材育成・社員のスキル向上なら「コチーム」!

- 会社ごとのオリジナルスキルマップを独自学習させたAIを用いて作成!

- 1on1機能とスキルマップ機能の連携で、スキルの習得を促進!

- スキルの獲得状況を一元管理!

- 1on1の省力化機能で現場管理職の負担を最小限に抑えて運用可能!

よくあるご質問(FAQ)

OJTにおいて、新入社員が「放置された」と感じる具体的な状況にはどのようなものがありますか?

A: 業務を指示された後に指導やフィードバックが長時間得られないケースや、指導担当者が忙しそうで質問をためらってしまう状況が挙げられます。 また、疑問が生じてもすぐに質問できる相手が不在の時にも放置されたと感じやすくなります。

OJT指導者が、意図せず新入社員を放置してしまう主な理由は何ですか?

A: 指導者自身の業務量が多すぎること(時間・精神的余裕の欠如)や、社員教育のノウハウや指導スキルが不足していることが主な原因です。 これらは、OJTが現場に丸投げされ、組織的な支援体制がない場合に多く見られます。

OJTで放置を防ぎ、意味のある育成を実現するための基本的な指導ステップは何ですか?

A: 4段階職業指導法と呼ばれる「模範を示す(Show)」「言葉で説明する(Tell)」「実践させる(Do)」「成果を評価する(Check)」の4ステップを意識的に取り入れ、適切なフィードバックと継続的な関与**を行うことが重要です。

OJT制度を改善するために、人事部門が主導してできることは何ですか?

A: OJT指導者への研修を実施して指導スキルを向上させること、メンター制度やスキルマップ**を導入してフォロー体制を強化すること、定期的な1on1ミーティングを設定して対話の機会を確保することが有効です。

OJT期間中の新入社員の離職を防ぐために、最も重要なポイントは何ですか?

A: 新入社員との対話の場を定期的に設け、不安や疑問を解消し、「見てもらえている」という安心感を与えることです。 また、個々の新入社員に合わせた教育を実施し、成長を実感できる環境を整えることが不可欠です。

まとめ

OJTは新入社員を効率的に育成する上で不可欠な教育方法ですが、OJTトレーナーの指導力や体制の不備によって「放置」が発生してしまうケースが少なくありません。このような放置状態は、新入社員の成長停滞、モチベーション低下、さらには早期退職というリスクにつながり、会社全体の生産性や士気にも悪影響を及ぼします。

OJTを意味のある育成にするためには、OJTに関連する多角的な施策の実施が重要です。OJTは、あくまで「人材を大切に育てるための仕組み」であり、放置を避けるためには組織全体の意識改革と具体的な対策の実行が欠かせません。新入社員一人ひとりがスムーズに実務を身につけ、モチベーションを維持しながら成長していく姿は、組織全体の活性化にもつながり、企業の未来を築く上で非常に重要です。

お役立ち情報

-

全170P超の目標マネジメントパーフェクトガイド近年増えている目標マネジメントへの不安を解消するあらゆる手法やマインドなど目標管理の全てが詰まっている資料になっています。

-

【170P超のマネージャー研修資料を大公開!】マネジメントと1on1って何ですか?「これさえ実践すれば間違いないという具体的なHOW」に焦点をあてて、マネジメントや1on1を実践できる内容となっています。

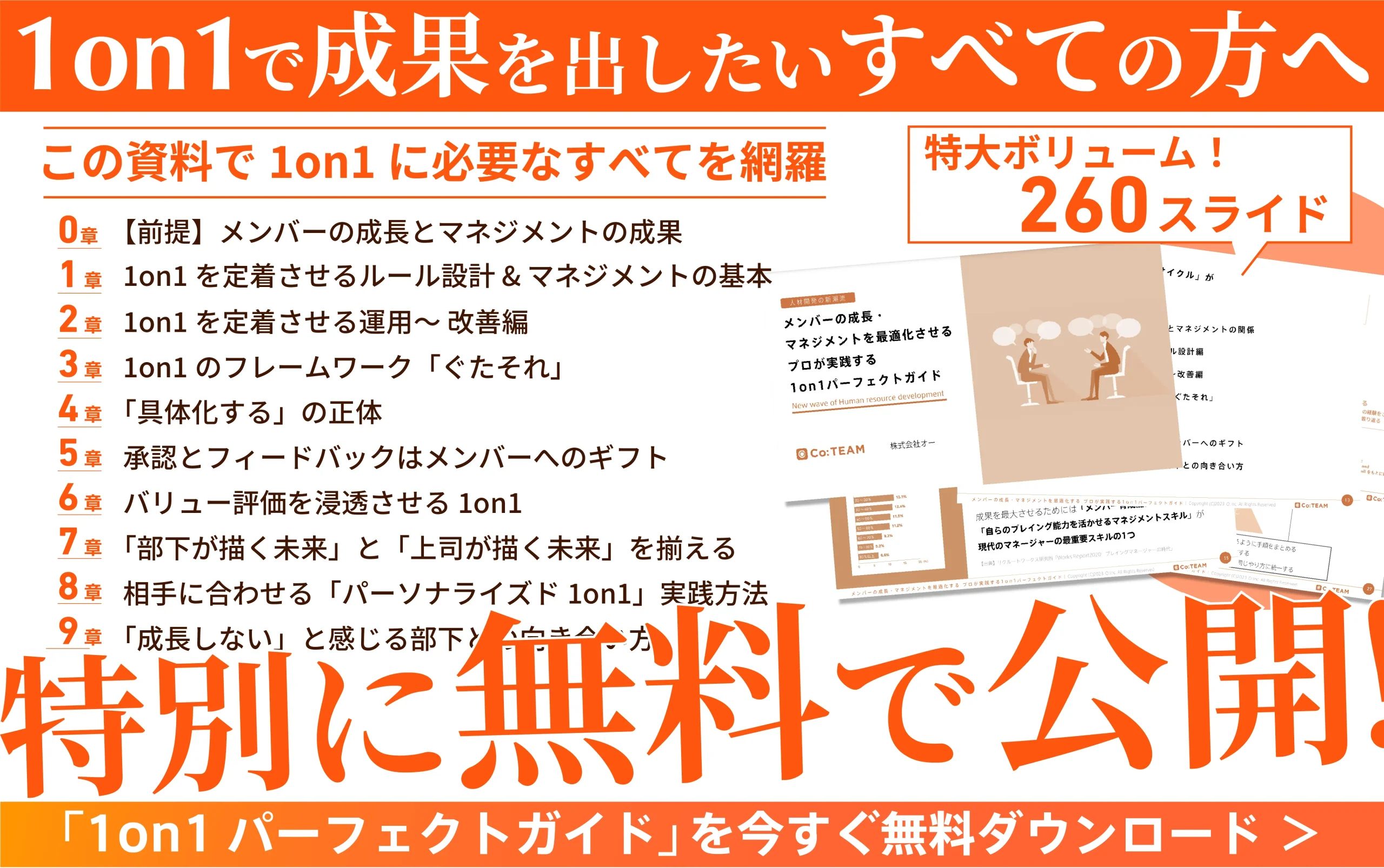

-

【全260スライド超】メンバーの成長・マネジメントを最適化させるプロが実践する1on1パーフェクトガイド組織開発・1on1 ・評価の設計運用で 100 社以上の企業に伴走してきた弊社の知見をもとに作成したガイド資料になります。