「部下のモチベーションが上がらず、指示待ちばかりで困っている」

「エンゲージメント向上に『動機づけ』が重要だと聞いたが、具体的に何をすればいいのか分からない」

このような管理職・人事担当者の方はいらっしゃいませんか?

本記事では、従業員の自発的な行動を引き出す「動機づけ」について、理論から実践まで体系的に解説します。明日からマネジメントに活かせる内容ですので、ぜひ最後までお読みください。

▼ この記事の内容

- 動機づけの2つのカタチ: 報酬や罰則による「外発的動機づけ」と、興味ややりがいによる「内発的動機づけ」があります。即効性の外発的、持続性の内発的という特性を理解し、バランスよく組み合わせることが重要です。

- 主要な3つの理論: 「マズローの5段階欲求説」「ハーズバーグの二要因理論」「自己決定理論」の3つを軸に解説します。これらを知ることで、部下が今どの段階にいて、何を求めているのかを客観的に分析できます。

- マネジメントの実践ポイント: 個々の価値観に合わせた「タイプ別の動機づけ」を紹介します。1on1などを通じて、相手が「承認」を求めているのか「成長」を求めているのかを見極め、接し方をパーソナライズすることが成功の近道です。

目次

動機づけとは

「動機づけ」とは、人が行動を起こし、達成まで行動を継続する心理的なプロセスや機能を表す心理学用語です。モチベーションとも呼ばれます。

例えば、営業担当者が「お客様の課題を解決したい」という目的意識を持ち、提案内容を工夫したり改善を重ねたりする場合、目的に向かって行動を起こし、継続させる心理的プロセスが「動機づけ」です。

働き方や価値観が多様化した現在、人材マネジメントの中心課題として注目されています。

動機づけの目的はパフォーマンス向上

動機づけの大きな意義はパフォーマンスの向上です。高いモチベーションを持つ従業員は、自発的に創意工夫を重ねるため、自然と生産性が上がります。

例えば、販売職で売上を上げるには、来店客の声をもとにディスプレイや声掛けを工夫することが大切です。指示された陳列や接客をこなすだけでは、満足度向上につながりません。「製品の魅力に気が付いて購入してほしい」というモチベーションによって、従業員の労働生産性が高まるのです。

売り手市場で人材を採用せざるを得ない現代、入社した人材の育成が要となります。社員の成長速度を上げ、企業の生産性を向上するために、動機づけを活用しましょう。

2種類の動機づけとメリット・デメリット

動機づけには外発的動機づけと内発的動機づけがあります。それぞれのメリット・デメリットや、組み合わせる際に意識すべき点をご説明します。

外発的動機づけ

外発的動機づけとは、「報酬」「評価」「賞罰」など、自身の外側にある刺激や条件によって生じる動機づけです。

具体的には、「昇進やボーナスのために成果を出そうとする」「上司や顧客から評価されるために行動する」「注意や叱責をされないよう仕事をこなす」といった場合が当てはまります。

メリットは、実施しやすく即効性があることです。報酬制度や表彰制度、福利厚生などの仕組みを通じ、組織運営に比較的簡単に取り入れられます。

一方デメリットは、効果が持続しにくいことです。報酬や評価の水準以上の結果を出す必要がないため、自発性が育ちにくいのです。さらには、報酬や評価がそのままの水準だったとしても、「慣れ」によって意欲が低下する恐れがあります。

外発的動機づけのみに頼るのではなく、後述の内発的動機づけとセットで活用しましょう。

内発的動機づけ

内発的動機づけとは、自分自身の内側から湧き上がる、興味関心・意欲に基づく動機づけです。

具体的には「成長したい」「責任を果たしたい」「仕事を通じて社会に影響を与えたい」などの感情が当てはまります。

メリットは長期的にモチベーションを維持できることです。報酬や評価に依存せず充実感を感じるため、難しい課題にも前向きに挑戦できます。

一方デメリットは、効果が出るまでに時間がかかることです。個人個人がやりがいを感じる状況を理解し、それらにあった施策を行うためには、一定の時間や手間がかかります。

このように内発的動機づけには、外発的動機づけとは反対のメリット・デメリットが存在します。

続いては、2つの動機づけを使い分けたり組み合わせたりする際の注意点を見ていきます。

アンダーマイニング効果

むやみに内発的動機づけと外発的動機づけの両方に取り組むと、逆効果になる可能性があり注意が必要です。アンダーマイニング効果とは、外発的動機づけで内発的動機づけが阻害される、ネガティブな反応を指します。

裏付けとして有名なのは、1971年に発表されたエドワード・L・デシらによる実験です。パズルを解く度に報酬を与えることで、パズルが「好奇心を満たすもの」から「報酬を得る手段」へと変化し、モチベーションが低下したと分析されています。

例えば、新人教育で「学ぶことが楽しい」と感じている従業員に対して、テストの上位者に報酬を出す仕組みを導入したらどうでしょうか。良い点を取ることが目的化します。すると、テストに影響しない事柄の学習意欲が下がるリスクがあるのです。

内発的動機を持って欲しいことにインセンティブを与える際は、アンダーマイニング効果を考慮して慎重になりましょう。

エンハンシング効果

エンハンシング効果とは、外発的動機づけが内発的動機づけにつながる、ポジティブな現象です。

「アンダーマイニング効果と矛盾するのではないか」と思うかもしれません。しかし、「無力感」や「やらされている感」をもたらさない外発的動機づけは、内発的動機を形成する側面があります。

エンハンシング効果の誘因となる外発的動機づけが、「褒める」ことです。特に、結果ではなくプロセスを褒めると、失敗を恐れず積極的に活動できるようになります。

1998年にコロンビア大学によって発表された研究結果では、テストをした後に「なにも言わない場合」「才能や能力を褒めた場合」に比べて、「プロセスを褒めた場合」の方が、モチベーションが維持されると明らかになりました。

職務をする場合も「褒められたい」と行動するうちに、「期待に応えたい」「もっと成長したい」などの、内発的動機が形成されるのです。

例えば、エンジニアに対して上司が「バグを早期に発見できたのは、テスト設計が丁寧だったからだね」と伝えたとします。すると、工夫や過程が評価されたことで仕事への誇りが生まれ、成長意欲も高まります。

エンハンシング効果を見据えたアプローチで、内発的動機づけを促進しましょう。

動機づけに関わる理論3選

次に、動機づけに関わる代表的な3つの理論をご紹介します。

- マズローの5段階欲求説

- ハーズバーグの二要因理論

- 自己決定理論

1.マズローの5段階欲求説

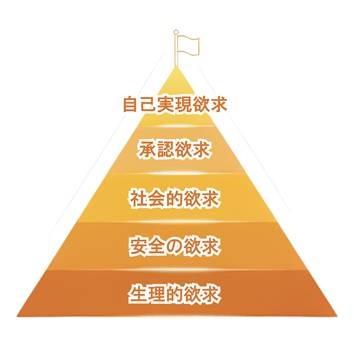

マズローの5段階欲求説は、人間には5段階の欲求が存在し、段階を追って高次の欲求が強まるという理論です。心理学者アブラハム・マズローによって提唱されました。図のようなピラミッド図で説明されるのが一般的です。

仕事においても、各従業員がどの段階にいるかを見極めるために、この理論が役立ちます。

5段階それぞれが満たされている職場の状況は、下記のように考えられます。

ピラミッドの下側の低次の欲求を満たすには外発的動機づけ、上側の高次の欲求を満たすには内発的動機づけが有効です。マズローの5段階欲求説を活用して、個々の場面にあった施策を行いましょう。

①生理的欲求

給与で生活が安定し、十分な休憩・職場環境が整っている

②安全欲求

雇用が安定し、ハラスメントや不当な扱いの不安がない

③社会的欲求

チームに受け入れられ、仲間意識や信頼関係がある

④承認欲求

成果や努力が評価され、周囲から認められている

⑤自己実現欲求

自分の力を発揮し、やりがい・成長・使命感を感じて働けている

2.ハーズバーグの二要因理論

ハーズバーグの二要因理論とは、不満を生む「衛生要因」と、人を動機づける「動機づけ要因」が別々に存在するという理論です。フレデリック・ハーズバーグによって提唱されました。

まず、衛生要因は、給与、福利厚生、人間関係などが当てはまります。満たされないと不満足につながる項目です。ただし、必要最低限の要求のため、モチベーションを上げる機能は低いとされています。

次に、動機づけ要因の具体例は、達成、承認、責任、成長などです。基本的に不満足にはつながりませんが、満たされるとモチベーションが上がります。

衛生要因が欠如していれば、たとえ動機づけ要因を満たしても、モチベーションを上げるのは困難です。そのため、衛生要因は「辞めたくない職場」、動機づけ要因は「働き続けたい職場」をつくると解釈できます。2つを区別し、まずは衛生要因、次に動機づけ要因を強化することが大切です。

3.自己決定理論

自己決定理論は、自発的に行動するようになるまでのプロセスを説明するものです。エドワード・デシとリチャード・ライアンが提唱しました。

この理論では、報酬など外から与えられる動機から、自らの興味や価値に基づく動機へと移行するにつれて、「自己決定の度合い」が高まり、モチベーションも強まるとされています。そして、「自己決定の度合い」を測る観点として挙げられているのが、「自律性」「有能感」「関係性」の3つです。

自社で3つの要素が満たされているかチェックし、足りない部分を把握しましょう。従業員が自ら原動力を見出せる職場づくりに役立ちます。

自律性

意味:自分の意思で行動していると感じられること

職場での状態:裁量を持って仕事を進められる

有能感

意味:自分の行動がうまくいっている、成長していると感じられること

職場での状態:達成感がある、スキルアップを実感でき自信がつく

関係性

意味:他者とのつながりや、集団の中での一体感を感じられること

職場での状態:チームの団結力や信頼関係がある

動機づけをマネジメントに活かす!タイプ別の実践例

ここまでで、動機づけの全体像をつかんでいただけたでしょうか。続いては、より具体的にイメージできるよう6つのタイプを例示し、それぞれに合った手法を解説します。

それぞれの動機づけ要因を見極めることが重要

動機づけに関わる理論を見てきましたが、細かな価値観は一人ひとり異なります。育った環境や現在置かれている状況、特性によって、物事の認知の仕方も変わるでしょう。

そのため、理論を活用しながらも、個々と向き合って動機づけすることが大切です。1on1ミーティングやコーチングでコミュニケーションを重ねながら、効果的な方法を検討しましょう。

今からご紹介する6つの例は数あるケースの一つとして参考にしてください。

1.昇進したい・影響力を持ちたい

「昇進したい・影響力を持ちたい」タイプは、自己成長をしたいという内発的動機と、他者から評価されたいという外発的動機の両方があります。

役職や評価を与える外発的動機づけで有能感を形成することで、内発的動機づけも強化できるでしょう。細かく指示して動かすのではなく、裁量権を持たせて「任せる」姿勢が重要です。

例えば、以下のような施策が考えられます。

- 昇進、報酬制度の内容を明確に示す

- キャリアパスを明示し、到達イメージを持たせる

- 意思決定に関わる機会を提供する

- 役割や権限を少しずつ拡大する(後輩指導やプロジェクトリーダー等)

- 周囲を巻き込む力や責任感、判断力を褒める

アンダーマイニング効果ではなくエンハンシング効果を生めるよう、動機づけの方法は慎重に選択しましょう。

2.目標や課題を達成したい

「目標や課題を達成したい」タイプは、自己成長をしたり、「自分ならできる」という自己効力感を得たりすることを好みます。内発的動機が強い状態です。

成果の可視化を手伝うことで、目標設定をサポートしましょう。

実行内容の例は以下の通りです。

- KPI(目標達成度を測る指標)を設ける

- 達成感を得やすい、難易度が「少し高い」挑戦的目標を提案する

- 小さな成功をフィードバックして、成長の実感をもたらす

- 失敗した際は、次の成功チャンスを与える

- 工夫や粘り強さ、挑戦意欲を褒める

振り返りをすることで達成欲求を刺激し、自発的な行動を促せます。1on1ミーティングなどで、定期的な確認の場を持つと良いでしょう。

3.成長したい・新しいことを学びたい

「成長したい・新しいことを学びたい」タイプは、自己成長意欲が高いことはもちろん、探究心が強いのが特徴です。学習意欲の持続性が高くなります。

教育機会や理想像となるロールモデルを示すことで、自己実現欲求を刺激しましょう。

例えば、以下のような施策が考えられます。

- 研修や資格支援制度を整え、利用を推奨する

- スキル評価の指標をつくる

- 上司が挑戦を支援する姿勢を見せ、成長できる場だと強調する

- 振り返りやフィードバックで成長を見える化する

- 学ぶ姿勢や吸収の速さ、試行錯誤を褒める

むやみな外発的動機づけは、アンダーマイニング効果をもたらす可能性があります。学びを義務化せず、本人が選べる形態にするのが良いでしょう。

4.周囲から認められたい

「周囲から認められたい」タイプは、承認欲求が強いのが特徴です。これが理由で、他者との関係性も重要視する傾向にあります。

評価というでの外発的動機づけによって、いかに承認欲求の一段階上の自己実現欲求を生むかがポイントです。

例えば、以下のような方向性が考えられます。

- 表彰制度を設ける

- チームで良いところを共有、称賛する場をつくる

- 成果を具体的にフィードバックする

- 自己評価する機会を与える

- 努力過程やチームへの貢献を褒める

エンハンシング効果によって内発的動機を獲得してもらえるように工夫しましょう。

5.貢献したい・責任を果たしたい

「貢献したい・責任を果たしたい」タイプは、所属の欲求や責任感が強いです。自分の仕事が誰かを支えているという感覚が得られるように働きかけましょう。

例えば、以下のような施策が考えられます。

- 仕事が誰にどんな影響を与えるか、組織理念とどのように結びついているかを考えてもらう

- 成果をフィードバックし、貢献実感をもたらす

- 他メンバーのサポートをしてもらう(メンターなど)

- 裁量権を拡大し、信頼を示す

- 他者支援や組織へのコミットメントを褒める

内発的動機づけが強く働いているため、数値目標等の管理は逆効果となり、モチベーションを下げる可能性があります。自律性を尊重することが大切です。

6.関係性が良好なチームを築きたい

「関係性が良好なチームを築きたい」タイプは、調和や安心感を重視しています。衛生要因である人間関係に、特に気を配りましょう。

安定した人間関係を整備したうえで、信頼・承認・協働できる関係性をつくると、内発的動機づけにつながります。

例えば、以下のようなアプローチがあります。

- 否定せず感謝を伝え合う、心理的安全性の高い環境をつくる

- 他者と協力して進めるプロジェクトを割り当てる

- 定期的にチームで振り返りをする

- 1on1や雑談の場を設ける

- 協調姿勢やコミュニケーションの工夫を褒める

本人にリーダーシップやコミュニケーションのスキルがある場合は、上記の施策自体に関わってもらうのも有効でしょう。

動機づけが上手くいかないときに見直したいポイント6つ

ここまで、6つのタイプ例に応じた施策をご紹介しました。しかし、部下に合った施策に取り組んでも、思うように成果が出ない場合があります。

その際は、以下の6つのポイントに注目し、原因を探りましょう。

1.衛生要因が満たされているか

ハーズバーグの二要因理論で述べたように、動機づけの効果を出す前提として、衛生要因を満たすことが必要です。いくら動機づけのための取り組みを行っても、衛生要因が満たされなければ効果は出にくくなります。

例えば、金銭的に苦しく残業も多い状況で、研修やプロジェクトなどの成長機会が用意されたらどうでしょう。成長意欲があっても通常業務や生活に手いっぱいでは、動機づけは働きません。

そのため、動機づけが上手くいかない際はまず、衛生要因が満たされているかどうか確認することが大切です。

2.自己決定感があるか

自己決定理論にあるように、自己決定感がモチベーションを左右します。自律性があり「自分で選んだ」と感じるときにこそ、内発的動機づけが高まるからです。

探究心が強く成長意欲のある従業員に、新規プロジェクトへの挑戦の場を与えたとします。このとき、従業員に辞退する余地がなければ、自己決定感が生じません。この場合、新規プロジェクトが本人の探究心と合致していればモチベーションが上がるでしょう。しかし、そうでない場合、「押し付けられた」と感じ、成長意欲がそがれてしまいます。

従業員の視点に立って、本人に裁量があるかどうかの確認を忘れないようにしましょう。

3.評価や報酬への慣れが生じていないか

記事冒頭で解説した通り、評価や報酬などの外発的動機づけは短期的な働きです。慣れによって効果が下がります。

対策として、外発的動機づけに内発的動機づけを組み合わせましょう。

例えば、営業成績をあげるために、契約1件ごとに報奨金を支給した場合を考えます。

このとき、最初は報奨金でやる気が出ても、次第に「ノルマのために働いているだけ」とモチベーションが低下するおそれがあります。報酬が目的化してしまい、内発的な達成感や顧客への貢献意欲が薄れてしまった状態です。

こうした場合は、「顧客により良い製品を届ける」という目的を再確認したり、理想の営業の姿を考えてもらったりすると良いです。「価値を届ける喜び」という内発的動機が生まれ、モチベーションが継続しやすくなります。

このように、外発的動機づけへの慣れは、内発的動機づけで補うことができるのです。

4.目標は明確かつ適切なレベルか

目標設定が曖昧、または簡単すぎたり難しすぎたりする場合、達成意欲が下がってしまいます。一人ひとりの従業員にあったレベルにすることが重要です。

具体的な例は下記の通りです。

◆曖昧な目標「売上を伸ばすために一人ひとりが主体的に行動する」

→何をしてよいかが分からず、評価を下げられない無難な行動ばかりをする。

◆簡単すぎる目標「ミス無しを目指す」

→挑戦意欲がわかず、新しい提案や工夫が出ない。

◆難しすぎる目標「3か月で売上トップを目指す」

→最初はやる気を見せるが、結果がでずにプレッシャーが増大。失敗を隠すようになる。

このような事象を防ぐために、目標は明確かつ適切なレベルに設定しましょう。とはいっても、やりがいを感じる難易度とプレッシャーを感じる難易度の境界は、人によって異なります。対話をしながら、調整する必要があります。

5.本当に施策が動機づけにつながるものか

取り組みが形だけになっており、動機づけ効果が失われている場合も存在します。形骸化した施策は負担ばかりを生むため、できるだけ早くなくすべきです。

例えば、外発的動機づけとして、毎月MVP賞を表彰している場合を考えてみます。MVP賞を取る人が毎回同じであれば、周りの従業員は諦めるようになるでしょう。MVPを取っている従業員も、「形式的に選ばれているのではないか」と感じるかもしれません。

一度始めた施策は惰性で続けてしまいがちです。疑問を持ったら周囲にヒアリングをして、継続するべきか判断しましょう。

6.振り返る機会があるか

目標を設定した場合は、定期的に振り返り、必要に応じて変更しましょう。目標は、自分の現在地と比較して何らかの対応策を取るためのものです。

期間を開けすぎると目標自体を忘れてしまい、意味がなくなります。単純なことですが、日々の業務に追われて放置してしまうこともあるでしょう。

2週間に1回、月に1回など、あらかじめ時間を確保しておくのがおすすめです。1on1ミーティングやコーチングの際に、本人以外の視点から振り返るのも有効だと言えます。

成功事例:TESSEI

最後に、動機づけの成功事例をご紹介します。

株式会社JR東日本テクノハートTESSEIは、新幹線清掃で知られる企業です。おもてなしの精神を持った丁寧な清掃が行われており、従業員の動機づけの成功例として国内外から注目されています。

特徴的な取り組みの一つが「エンジェルリポート」です。地道に頑張るスタッフの働きぶりを皆で共有する施策となっています。これによって、スタッフが互いに認め合う環境が生まれ、承認欲求や社会的欲求、自己決定理論の「関係性」が満たされていると考えられます。

また、快適な旅を提供する清掃「技術者」として重要視されているのが、おもてなしの精神です。この誇りが、自己実現欲求や「有能感」を満たします。

さらに、季節に合わせた制服の着用や気持ちがよくなる言葉を集めた「ノリ語集」等の取り組みが、スタッフのアイデアから採用されているそうです。「自律性」が満たされていることが分かります。

このように、内発的動機づけ要因が数多く用いられていることから、TESSEIは成功事例として広く認知されているのです。

(参考)

「新幹線のお掃除」に一流が学びを求める理由 その現場力がハーバードの必修科目になった|東洋経済オンライン

よくあるご質問(FAQ)

Q1. 「褒めて伸ばす」と、報酬なしでは動かなくなりませんか?

A: 「プロセス」を褒めることで、内発的動機づけへ繋げることができます(エンハンシング効果)。 結果や才能だけを褒めると報酬が目的化しがちですが、工夫した点や努力の過程を認めることで、本人の「有能感」が高まり、「もっと上手くなりたい」という自発的な意欲に昇華されます。

Q2. 給与や環境を整えても、モチベーションが上がりません。

A: 給与などの「衛生要因」は、不満をなくす力はあっても、やる気を引き出す力は限定的です。 ハーズバーグの理論によれば、意欲を高めるには「達成感」や「責任の拡大」といった「動機づけ要因」にアプローチする必要があります。不満がない状態を作った上で、仕事そのものの面白さを伝える工夫をしましょう。

Q3. 自律性の高い部下を育てるにはどうすればいいですか?

A: 自己決定理論に基づき、「自分で決めた」という感覚を持たせましょう。 一方的に指示を出すのではなく、最終的なやり方や細かい目標を本人に選ばせる(裁量を与える)ことで、自己決定感が強まり、責任感と自発的な行動が生まれます。

Q4. アンダーマイニング効果を避けるにはどうすればよいですか?

A: すでにやる気がある事柄に対して、安易な「ご褒美(金銭的報酬など)」を与えないことです。 「好きでやっている仕事」に報酬を結びつけすぎると、目的が「報酬」にすり替わってしまいます。この場合は、報酬よりも「感謝」や「フィードバック」を伝える方が、意欲を損なわずに済みます。

Q5. 1on1での動機づけのコツはありますか?

A: 相手の「自己実現欲求」がどこにあるのかを対話で探りましょう。 マズローの欲求段階を参考に、相手が今「チームに馴染みたい(社会的欲求)」のか「認められたい(承認欲求)」のかを確認します。その段階に合わせた言葉がけをすることで、動機づけの精度が格段に上がります。

まとめ

本記事では、動機づけの定義・理論に始まり、具体的な動機づけ施策や注意するポイントを解説しました。

動機づけを企業経営に応用し、ぜひモチベーション向上にお役立てください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

お役立ち情報

-

全170P超の目標マネジメントパーフェクトガイド近年増えている目標マネジメントへの不安を解消するあらゆる手法やマインドなど目標管理の全てが詰まっている資料になっています。

-

【170P超のマネージャー研修資料を大公開!】マネジメントと1on1って何ですか?「これさえ実践すれば間違いないという具体的なHOW」に焦点をあてて、マネジメントや1on1を実践できる内容となっています。

-

【全260スライド超】メンバーの成長・マネジメントを最適化させるプロが実践する1on1パーフェクトガイド組織開発・1on1 ・評価の設計運用で 100 社以上の企業に伴走してきた弊社の知見をもとに作成したガイド資料になります。