現代のビジネス環境において、人材育成は単なる「人を育てる」ことにとどまらず、経営計画やビジョンを実現するための重要な戦略です。

市場の変化やグローバル化が進む中、企業が持続的に成長するには、戦略的な人材育成が欠かせません。これを欠くと、時間やリソースを投じても効果が薄く終わるリスクがあります。社員一人ひとりの能力を最大限に引き出し、組織全体のパフォーマンスを高めることこそ、人材育成戦略の目的です。

本記事では、戦略的な人材育成を実現するための知識や実践ポイントを紹介します。ぜひ最後までご覧ください。

>>【助成金活用で最大75%補助】満足度98.2%のマネジメント研修がわかる資料3点セットをダウンロードする

▼ この記事の内容

- 戦略的育成の定義: 経営戦略やビジョンと連動し、組織全体のパフォーマンス最大化を目的とする手法です。単なる個人のスキルアップではなく、企業ゴール達成の基盤として位置づけます。

- 育成戦略の3本柱: 「目的(何を実現するか)」「戦略(何を誰に届けるか)」「戦術(どのように施すのか)」を明確にします。経営目標から逆算して、優先順位の高い施策を設計することが重要です。

- 効果的な考え方: 現場での学びを7割とする「70:20:10の法則」や、階層別スキルを定義する「カッツ・モデル」を活用します。座学だけでなく、実務や他者との関わりを戦略に組み込みます。

目次

戦略的な人材育成とは?

人材育成戦略を理解するためには、まず一般的な人材育成との違いを明確にする必要があります。多くの企業では「とりあえず研修を実施する」「他社で効果があった手法を導入する」といったアプローチが取られがちですが、これでは真の成果を得ることは困難でしょう。

戦略的な人材育成には、経営戦略や事業戦略との連動が欠かせません。単なる従業員のスキルアップではなく、組織全体のパフォーマンス向上や競争優位の確立といった「企業としての最終ゴール」を達成する柱として位置づける必要があります。従来の「個人のスキル向上」にとどまるミクロな視点から脱却し、企業戦略と結びつけて人材育成を計画・実施することで、企業全体の生産性と競争力を支える基盤を築けます。

戦略的人材育成と人材戦略の違い

戦略的な人材育成と人材戦略はいずれも企業の成長に関わる重要な概念ですが、その意味合いやスケールには明確な違いがあるため、正しく理解しておく必要があるでしょう。

まず、人材戦略とは、経営目標を達成するために必要な人材に関する計画や方針のことです。これは、企業が将来的にどのような組織を目指し、どのような能力を持つ人材がどれだけ必要なのか、そしてそれをどのように確保していくのかを体系的に設計することを意味しています。人材戦略は、「採用」「配置」「育成」「評価」「代謝(退職管理など)」といった人材に関するあらゆる諸要素によって構成される、より包括的な概念であると言えます。

一方、人材育成とは従業員のスキルや能力を向上させるための取り組みのことを指し、これを企業が進むべき方向性、つまり戦略に沿って進めていくことを、「戦略的な人材育成」と呼ぶことができると言えるでしょう。つまり戦略的な人材育成は、人材戦略という大きな計画の中に含まれる一部となります。

人材戦略が組織全体の仕組みや方向性を人材面から設計する役割を担うのに対し、戦略的な人材育成は、その枠組みの中で従業員個人の成長を最大化させるための役割を担っているのです。

人材戦略の三要素

人材戦略には、非常に重要な柱となる3つの要素が存在します。企業の成長や競争力強化に人材戦略を通じてアプローチするには、これらの柱について理解することが必要不可欠でしょう。

まず第一の要素は、「採用」です。中長期的な計画やビジョンをもとに必要なスキルや人材像を洗い出し、最適な人材を採用することが求められます。「採用」は単なる人員補充ではなく、一連の人材戦略の最上流に位置づけられる重要なフェーズです。以後の人材戦略はここで採用された人員を対象に行われていくため、人材戦略の基盤づくりともいえるこの「採用」フェーズでは、経営戦略や事業計画、また各部署や現場のニーズにコミットした人材を獲得する必要があります。

第二の要素は、「育成」です。新卒採用では、就業経験のない未経験者を自社の戦略に合うよう時間とコストをかけて教育・研修を行います。中途採用では企業理念や社内ルールの研修から始まり、スキル不足の確認と必要な研修、新しい職場でのオンボーディング支援が重要となります。

そして第三の要素は、「配置」です。適材適所の人材配置は生産性を向上させるだけでなく、より個人のキャリアプランや希望する働き方に寄り添うことに繋がります。また、管理職への登用や部署再編を通じて、会社方針やビジョンを浸透させる効果もあります。

これらはすべて同じ「社内人材」がターゲットであり、それゆえ各フェーズはお互いに密に影響しあっています。各フェーズを単発的な取り組みと見なさず、お互いの施策や経営戦略と連動させて、戦略的に一連の人材施策に取り組んでいく必要があります。

人材育成戦略がなぜ必要とされるのか

現代の企業を取り巻く環境は、かつてないスピードで変化しています。DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進や少子高齢化による労働人口の減少など、多くの現代ならではの課題に直面していることでしょう。

このような状況下で企業が競争力を維持・発展させていくためには、社員個々のスキルや知識を向上させるだけでなく、組織としてそれらを最大限に活用できる体制を構築することが重要になります。戦略的な人材育成は、経営戦略と連動させることで、企業のビジョン実現に向けた人材基盤を効率的かつ効果的に育成するための羅針盤となるのです。

人材育成戦略の立て方・意識すべきポイント

戦略的な人材育成とは、単に社員のスキルアップを図るだけでなく、組織全体のビジョンや目標達成に人材育成を通して貢献することを目的としています。そのためには、「何を実現するための人材育成なのか」「何を誰に届けるのか」「どのように施すのか」という3つの柱を明確にすることが不可欠です。これらの要素を深く掘り下げ、それぞれの関係性を理解することで、より効果的で実践的な人材育成戦略を構築できるでしょう。

【目的】何を実現するための人材育成なのか

人材育成戦略を考える上で、まず最初に明確にすべきは「その人材育成を通して何を実現したいのか」という目的の部分です。この目的が曖昧なままでは、どんなに優れた研修プログラムを導入しても、ねらった効果は期待できません。

人材育成は、企業の経営戦略と強く連動している必要があります。例えば、社内業務のDX化により業務効率化を図りたいというビジョンがあったとすると、DXに関する知見やスキルセットをもった人材をアサインしたり、研修や講座受講などによってIT人材を育成することで、DX推進室のようなチームを編成しDXを効率的に進められるようになるでしょう。

このように、経営陣が示すビジョンや具体的な事業戦略を達成するために、「どのような人材が必要で、どのような能力を身につける必要があるのか」を明確にすることで、人材育成施策の優先順位をつけることができ、効果的な人材育成を実施することができるようになります。

【戦略】何を誰に届けるのか

目的が定まったら、次に「何を誰に届けるか」という戦略を立てます。ここでの「何を」は具体的なスキル・知識・マインドセット、「誰に」は育成対象となる従業員の階層や部門、個人の特性を指します。例えば、若手社員には基礎的なビジネススキルや問題解決力、中堅社員にはリーダーシップやマネジメントスキル、管理職には経営視点や組織変革を担う力というように立てていくとよいでしょう。経営戦略が正しくても、「何を」が誤っていたり、「誰に」がずれていたりすると、育成効果は期待できません。達成したいビジョンから必要なスキルと対象を一気通貫で明確にすることで、育成の方向性が定まり、施策効果を最大化できます。

【戦術】どのように施すのか

目的と戦略が定まったら、最後に「どのように施すのか」という具体的な戦術を考えます。

人材育成において専門的なスキルや知識の習得を目的とする場合は、研修やOJT、e-learningといった方法をとることができます。また、専門性を高める教育的な意味合いは薄いものの、メンター制度や1on1面談といった人事施策も社員のエンゲージメント向上や個人の目標管理に非常に効果的です。

これらの中からどのような方法を用いるかは、育成するスキルの種類、ターゲットの特性、利用可能なリソース(予算、時間、人材など)によって決める必要があります。また、重要なのは【戦略】フェーズで明確にした育成内容や対象に最も効果的にアプローチできる施策を設計することであり、そのためには単一の手法にこだわる必要はありません。例えば、研修で知識を得て、OJTで実践し、1on1でフィードバックを得るといった複数の施策を組み合わせたサイクルを回すことで、より深い理解とスキルの定着を促すことができるでしょう。

人材育成戦略に使える考え方・フレームワーク

人材育成戦略を策定する際には、ビジネスで広く活用されているフレームワークを活用してみましょう。これらのフレームワークを自社の状況や目的に応じて適切に活用することで、より効果的な人材育成計画を構築できるでしょう。

・ロジックツリー分析

・カッツ・モデル

・SWOT分析

・70:20:10の法則

ロジックツリー分析

ロジックツリーは、複雑な課題や問題について枝葉を広げるように細かな要因へと要素分解し、根本原因や解決策を突き詰めて導き出すためのフレームワークです。人材育成施策を策定する際には、組織のビジョンや抱えている課題に沿った効果的な施策を導き出す上で、非常に有用なフレームワークであると言えます。

このフレームワークでは問題をツリー状に分解していくため、原因や解決策を視覚的に把握することができます。ポイントは、分解した要素がMECE(ミーシー、Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive:漏れなく、ダブりなく)になっているかどうかを確認することです。これにより分析の精度が高まるため、根本的な原因やボトルネックを見逃すリスクを減らすことができます。

カッツ・モデル

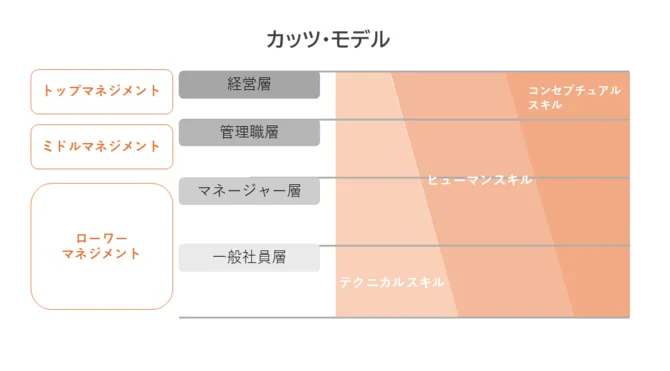

カッツモデルとはハーバード大学のロバート・カッツ教授が提唱したモデルのことで、ざっくり言うと人材の層(経営層、管理職、一般社員など)によって求められるスキルが変わってくるというものです。

このモデルにおいて、人材層は「トップマネジメント」「ミドルマネジメント」「ロワーマネジメント」に、スキルは「テクニカルスキル」「ヒューマンスキル」「コンセプチュアルスキル」に、それぞれ3要素に分けて考えられています。

【3階層】

・トップマネジメント:組織全体の方向性や戦略を決定する立場にある高位管理職を指します。

・ミドルマネジメント:部門やチームを統括する、いわゆる中間管理職を指します。

・ロワーマネジメント:現場での業務をメインとするメンバーを指します。

【3スキル】

・テクニカルスキル:業務単位や現場レベルで必要となる専門的な知識や技術を指します。

・ヒューマンスキル:チームを運営したりメンバーをマネジメントするための、コミュニケーション能力や対人スキルを指します。

・コンセプチュアルスキル:物事を概念的に捉え戦略的思考や意思決定を行う能力を指します。

カッツモデルで定義された3つのスキルは、むろん全ての階層において最低限必要とはなりますが、それぞれの階層においてその比重は異なってきます。

たとえば、日々の業務や現場での生産性がより求められる一般社員レベル(ロワーマネジメント)では、テクニカルスキルが最も求められ、次いでヒューマンスキルも必要とされています。

個人最適ではなくチームやメンバーのことまで考える必要が生じるマネージャーや管理職層(ミドルマネジメント)においては、ヒューマンスキルが最も必要とされますが、テクニカルスキルやコンセプチュアルスキルも切り捨てられるものではありません。この階層では、全てのスキルを総合的に有していることが好ましいとされることがわかります。

企業の意思決定を行う経営層(トップマネジメント)においては、コンセプチュアルスキルが最も重要視されています。多くの社内人材を統率する立場となるためヒューマンスキルは次いで重要となり、現場業務の機会は少ないためテクニカルスキルは最も比重が軽くなっています。

このようなカッツモデルを人材育成の場で活用することで、例えば若手社員や新任管理職にはテクニカルスキルやヒューマンスキルを中心とした研修を、経営層候補にはコンセプチュアルスキルを強化するプログラムを提供するなど、各階層に合わせた効果的な育成計画を策定できるようになるでしょう。

SWOT分析

人材育成戦略の立案において、現状分析の手法として非常に効果的なのが「SWOT分析」です。SWOTとは、Strength(強み)、Weakness(弱み)、Opportunity(機会)、Threat(脅威)の頭文字を取ったフレームワークで、この4要素の洗い出しを通じて、自社の内部環境と外部環境を多角的に分析する手法です。

人材育成の視点で見ると、自社の「強み」には「経験豊富なベテラン社員が多い」「独自の研修制度がある」などが挙げられます。一方、「弱み」は「若手育成が遅れている」「特定プロジェクトに必要な人材が不足している」といった課題です。「機会」としては「新技術の登場」「国の助成金制度」などが考えられ、「脅威」には「競合による人材流出」「業界変化に伴うスキル要求の変化」が挙げられます。

これらを整理・組み合わせることで、自社に最適な人材育成の方向性を戦略的に導けます。

70:20:10の法則

「70:20:10の法則」は、人材の成長に効果的な学習経験の割合を示すフレームワークで、人材育成の計画を立てる際に非常に参考になります。この法則が提唱するのは、従業員のスキルや能力の向上において、70%は「経験からの学習」、20%は「他者からの学習」、そして10%は「公式な学習」によってもたらされるという考え方です。

具体的には、70%の「経験からの学習」は業務を通して実践的なスキルを身につけることを指し、特定領域のプロジェクト経験や現場経験などがこれにあたるでしょう。20%の「他者からの学習」は、上司や先輩からのフィードバックや同僚との関わりなどを通じて学ぶことを意味します。そして10%の「公式な学習」は、研修やセミナーなどによる座学が該当します。

この法則を人材育成プログラムに活用することで、実践・コミュニケーション・座学のバランスが取れた効果的な育成計画を構築できるでしょう。

人材育成戦略を成功に導くポイント

人材育成戦略を絵に描いた餅で終わらせず、組織全体の成長に繋げるためには、いくつかの重要なポイントがあります。これらのポイントを意識し、戦略に組み込むことで、より効果的で持続可能な人材育成を実現できるでしょう。

経営戦略と連動させる

人材育成戦略を成功させる上で欠かせないのが「経営戦略との連動」です。経営戦略が「どの市場で、どの価値を提供し、どう成長するか」を示すのに対し、人材育成戦略は「その実現に必要な人材像と育成方法」を具体化する計画であるべきです。

経営陣が人材育成の重要性を理解し、人事部門と連携して方針を定めることにより従業員も企業のビジョンを共有し、自身の成長が組織の成長につながるという意識を持てるようになります。

従業員に主体的に参画させる

人材育成戦略を効果的に進めるためには、「従業員に主体的に参画させること」が欠かせません。受動的な研修や学習だけでは、本当の意味でのスキルや能力の向上には繋がりません。従業員自身が「自分はどのように成長したいのか」「企業にどう貢献したいのか」というキャリアプランを考え、自ら学習や経験の機会を求めるような環境を整えることが重要です。

例えば、目標設定の際に社員自身の意見を積極的に取り入れたり、個人のキャリアや興味に応じて選択できる研修プログラムや講座を提供すること等が考えられます。また、上司との1on1ミーティングを定期的に実施し、キャリアに関する相談やフィードバックの機会を設けることも効果的でしょう。

従業員が自身の成長に対して責任とやる気を持つことで、学習効果は格段に向上します。企業は従業員のモチベーションを引き出し、自律的かつ意欲的に学習する意識を育むような、支援体制や環境を構築する必要があるでしょう。

DX化を進めITツールなどを活用する

AIやIoTといった技術の進化によりビジネスのあり方が大きく変化しているDX時代において、人材育成戦略もまた大きな変革を迫られています。

これからの時代に求められるのは、従来の専門性に加え、データドリブン思考やデジタルツール活用力といった新しいスキルです。業務の自動化や社内システム導入が進む今、ITやDXを専門としない企業であっても、新技術に適応しなければ業務遂行は困難になりつつあります。

全社的にITリテラシーを高めることは不可欠ですが、とりわけ既存社員やアナログ世代のベテランに対しては、リスキリングやアップスキリングの機会を積極的に提供し、DXに対応できる人材へと育成していく必要があるでしょう。

また技術の進化は非常に早いため、一度学んだら終わりではなく常に新しい知識やスキルを学び続ける「生涯学習」の意識を社内全体で醸成することも求められています。変化に柔軟に対応し未来を切り開くことができる人材を育成するために、現代の企業は常にビジョンや戦略を見直し最適化していく必要があるのです。

よくあるご質問(FAQ)

Q1. 「戦略的な人材育成」と「一般的な研修」は何が違うのですか?

A: 経営目標(ビジョン)との連動性があるかどうかが最大の違いです。 一般的な研修は「スキルの習得」がゴールになりがちですが、戦略的育成では「そのスキルがどう経営目標の達成に繋がるか」を重視し、組織全体の競争力を高める手段として計画されます。

Q2. 育成戦略を立てる際、まず何から手をつければよいですか?

A: 企業の経営計画や事業戦略から、必要となる「理想の人材像」を具体化してください。 「将来どのような事業を展開したいか」から逆算し、現在不足している能力を特定します。この現状と理想のギャップを埋めることが、育成戦略のスタート地点となります。

Q3. 階層によって教育内容を変える際の基準はありますか?

A: 「カッツ・モデル」に基づき、求められるスキルの比重を変えましょう。 一般社員には「業務知識(テクニカル)」、中間管理職には「対人スキル(ヒューマン)」、経営層には「概念化能力(コンセプチュアル)」を重点的に配置することで、各層の役割に応じた育成が可能になります。

Q4. 現場でのOJTと外部研修、どちらを優先すべきですか?

A: 「70:20:10の法則」を参考に、現場経験を軸に設計するのが効率的です。 成長の7割は実務経験(OJT)から得られます。研修(座学)はあくまで成長のきっかけ(10%)と捉え、学んだ内容を現場でどう実践させ、上司がどうフィードバックするかという一連のサイクルを重視してください。

Q5. 従業員が育成施策に受動的で、効果が上がらない時は?

A: 個人のキャリアパスと会社の目標を結びつけ、主体性を引き出しましょう。 「会社に言われたから受ける」のではなく、その学習が「自分のキャリアにどう役立つか」を理解させることが重要です。1on1などを通じて、個人の成長意欲を支援する体制を整えましょう。

戦略的な人材育成について解説しました

戦略的な人材育成は、企業の持続的な成長と競争力強化を人材基盤として支えるための極めて重要な取り組みであると解説してきました。本記事で解説した内容を活用することで、経営目標の達成に直結する効果的な人材育成戦略を構築できるでしょう。

重要なのは、経営戦略との連動を常に意識し、継続的な改善や最適化を行いながら、組織全体で人材育成に取り組むことです。変化の激しい現代において、戦略的人材育成は企業の未来を左右する重要な投資であるということを再確認いただければ幸いです。

お役立ち情報

-

全170P超の目標マネジメントパーフェクトガイド近年増えている目標マネジメントへの不安を解消するあらゆる手法やマインドなど目標管理の全てが詰まっている資料になっています。

-

【170P超のマネージャー研修資料を大公開!】マネジメントと1on1って何ですか?「これさえ実践すれば間違いないという具体的なHOW」に焦点をあてて、マネジメントや1on1を実践できる内容となっています。

-

【全260スライド超】メンバーの成長・マネジメントを最適化させるプロが実践する1on1パーフェクトガイド組織開発・1on1 ・評価の設計運用で 100 社以上の企業に伴走してきた弊社の知見をもとに作成したガイド資料になります。