「管理職社員がマネジメントに関する知識を持っていない」

「研修で管理職のスキルを伸ばしたいが、費用と時間をかけるべきか迷っている」

中小企業の人事担当者の皆さま、このようなお悩みはございませんか? 管理職の課題を解決するうえで「研修」は非常に有効な方法です。

本記事では、管理職研修の必要性からオススメの研修内容、研修実施のステップまで、丁寧に解説しています。ぜひ、最後までお読みください。

▼ この記事の内容

- 研修の必要性: 中小企業では管理職が「一般職から即昇格」するケースが多く、リーダー経験が不足しがちです。研修を通じてマネジメントの型を学ぶことで、属人化を防ぎ、組織全体の業績を安定させる基盤が整います。

- オススメの内容: 信頼関係を築く「1on1」や「コーチング」などの対話スキルに加え、多忙な現場で成果を出すための「目標管理」や「労務管理」が有効です。経営層に近い視座を養うための「戦略的思考」も欠かせません。

- 成功のステップ: 自社の経営戦略から逆算して「あるべき姿」を定義し、現状とのギャップを埋めるカリキュラムを組みます。一度で終わらせず、実務での実践と振り返りを繰り返す「継続的なフォロー」が行動変容の鍵です。

目次

中小企業で管理職研修が必要なワケ

中小企業では、管理職研修の果たす役割が極めて大きいです。その理由を、以下の2点から解説します。

- スピーディーな成長が求められる

- 業績への影響力が大きい

スピーディーな成長が求められる

中小企業の管理職は、短期間で職務能力を身に付ける必要があります。人員が限られているなか、昨日までプレイヤーだった社員が管理職になることも少なくありません。

例えば、「退職や異動で管理職ポストが急に空いた」「業務拡大で新しいポジションが新設された」という状況が考えられます。仮に、プロジェクトリーダー等の小規模なマネジメント経験すらなかった場合、マネジメント業務が上手くいかないのは当然です。

マネジメント力を育成するには、研修を通じて役割やノウハウを伝授することが欠かせません。

業績への影響力が大きい

中小企業の管理職は幅広い役割を持ちます。具体的には、チームマネジメントや意思決定、経営層との連携、組織運営などです。さらに、マネージャーとしての責任を負うだけではありません。多くの場合、同時にプレイヤー業務をすることが求められます。

加えて、中小企業では管理職の人数が限られているため、1人の行動が業績を左右する場合が少なくありません。そのため、素早く的確な意思決定が求められます。

このように、中小企業の管理職は大きな責任と影響力を持ちます。十分な学習機会を提供して、スキルを強化しましょう。

中小企業の管理職が抱える課題と解決策

ここまで、中小企業では管理職教育が重要だとご理解いただけたかと思います。では、どのような研修が効果的なのでしょうか。3つの代表的課題に対応する解決策として、合計6つの研修をご紹介します。

- リーダー経験が少ない傾向にある

- マネジメント体制が発展途上

- 経営マインドが浸透していない場合も

リーダー経験が少ない傾向にある

大企業では、「新入社員→一般職→リーダー・主任→課長補佐→課長→部長…」と、段階的に昇進します。その過程で小規模なチームのリーダー経験を積めるのが利点です。

一方、中小企業では、「一般職→課長」など、一度に昇格することが多くなります。この成長機会の差を補えるのが研修です。リーダーに必要な能力を伝授し、管理職としての成長を促しましょう。

1つの研修が扱う範囲は研修時間などの状況に応じてさまざまです。ここではリーダー経験の不足を補う研修を、「コミュニケーション」と「リーダーシップ」の2カテゴリーに分けてご紹介します。

コミュニケーション研修

対話を介して関係を構築し、信頼関係を築けるようになるのが目的です。この力が身に付くと、部下が少なく密にコミュニケ-ションを取れる環境を生かせます。

考えられる内容は下記の通りです。知識としてノウハウを知るだけではなく実践するのがコツ。自分の得意不得意を認識できると、部下とのやりとりに役立つでしょう。

ファシリテーションのポイント理解・実践

心理的安全性を確保して全員が意見を出しやすい状況をつくり、会議などを円滑に進める方法を学びます。

フィードバックのポイント理解・実践

率直かつ相手を尊重する姿勢でフィードバックを行い、成長を促す技術を学びます。

1on1ミーティングのポイント理解・実践

上司と部下が定期的に1対1の対話を行い、信頼関係を築く方法を学びます。

メンタリングのポイント理解・実践

自分の経験を伝えながら、対等な目線で相手の成長を支援する手法を学びます。

リーダーシップ研修

チームを率いて企業としての目的達成を目指すうえで、リーダーシップは欠かせません。ただ指示をするのではなく、いかにメンバーのモチベーションを引き出すかがカギです。

下記のような内容が考えられます。研修を自身のリーダーシップスタイルを考えるきっかけにしてもらい、実務を経てそれを確立できるように支援しましょう。

フォロワーシップ理解ワーク

部下の立場に立って考えるワークを通して、どのような環境やサポートを必要としているのか理解します。

コーチングのポイント理解・実践

対話で相手の思考や行動を引き出し、成長や目標達成を促すコミュニケーション方法を学びます。

ワークパーソナリティ分析

どのようなリーダーシップスタイルを好むかなど、職業人としての自分の特性を理解します。

コンフリクトマネジメントのポイントとシミュレーション

組織における対立を、双方が利益を得られるように解決する方法を学びます。

360度評価活用トレーニング

部下・上司・同僚、多方面からのフィードバックを通じて、自らマネジメント業務の改善を図ります。

マネジメント体制が発展途上

人数の少ない中小企業は、大企業に比べて統率を取りやすいのが利点です。一方で、社内の仕組みや制度が明文化されず、属人化しやすい傾向にあります。

体制が曖昧な状況では、次のような問題が起こりやすいです。

「仕事の優先順位が共有されず、緊急度の低い作業に時間を取られた」

「休暇ルールが明文化されておらず、不公平感が出た」

こうした問題を防ぐために、管理職自身が体制を整え、ルールを明文化していく必要があります。そのために、組織マネジメントの知識と実践力を養いましょう。

組織マネジメント研修

組織の仕組みを整備し、チーム運営を円滑に進められるようになるのが目的です。ルールや制度を形だけで終わらせず、現場に根付かせることが求められます。

内容として考えられるのは下記のような項目です。すぐに業務へと応用できるよう、自分の頭を使いながら学べる研修にするとよいでしょう。

オペレーション設計のポイント理解・実践

業務フローや役割分担を整理し、効率的に業務を行える仕組みが作れるようになります。

人事評価基準の周知・シミュレーション

評価の観点や基準を再確認し、部下のケースをもとに評価を練習します。

目標管理のポイント・実践

組織方針をふまえた目標設定と、継続的な進捗管理の方法を学びます。

労務管理の基礎と対応

労働時間、休暇などの基本を押さえ、トラブルを未然に防ぐ方法を学びます。

ハラスメント・コンプライアンス対策研修

企業の大小に関わらず、ハラスメントやコンプライアンスは共通の留意事項です。トラブル発生を恐れるあまり、管理職が思うように行動できない現状があります。

ダイヤモンド・コンサルティングオフィス合同会社が2021年12月9日~10日に行った、管理職の会社員(30~50代)312名が対象の調査によれば、8割以上の管理職が、トラブル回避のために発言を躊躇した経験があるそうです。

出典:8割超の管理職が「ハラスメント」を危惧して部下への発言を躊躇した経験があると回答。指導や育成に影響か|人事のプロを支援するHRプロ

研修でケーススタディやロールプレイを行い、過不足ない対応をするトレーニングをしましょう。考えられる内容は下記の通りです。

ハラスメントの定義と境界線

パワハラ・セクハラ・マタハラなどの種類を理解し、どの行為が問題になるのか、どこまでが適切な指導なのかを学びます。

コンプライアンスの基本理解

法令遵守はもちろん、倫理的な判断基準をもとにした職場行動のあり方を学びます。

相談窓口と社内制度の理解

社内での相談経路や通報制度を理解し、管理職として迅速かつ正しく対応できるようにします。

ダイバーシティと心理的安全性

性別・年齢・文化背景の違いを理解し、多様なメンバーが安心して意見を言えるチーム環境づくりを学びます。

メンタルヘルス対応の基礎

部下の不調サインを早期に察知し、必要に応じて社内外の専門窓口へつなぐ方法を学びます。

経営マインドが浸透していない場合も

ジョブ・ローテーションで視野を広げられる大企業に比べて、中小企業では経営視点を持つ機会が限られています。そのため、管理職でありながら一般社員と同じ目線で判断してしまう場合もあります。

例えば、このような事態が発生しているかもしれません。

「自分の部署の事情だけで意見を述べ、会社全体の方針や影響を考えた発言ができない」

「施策を行う理由を明確に答えられず、部下に納得感を与えられない」

管理職が経営マインドを得ると、企業全体の利益を考慮した判断ができるようになります。研修が業績アップへとつながるのです。

マインドセット向上研修

管理職としての役割の理解を促し、複雑な課題に対応する思考力を養います。

下記が考えられる内容です。まずは役割理解を通して意欲を高めてから、思考法の学習に移りましょう。

役割理解ワーク

管理職としての責任範囲やプレイヤーとの違いを整理し、業務における自分の立ち位置を理解します。

思考法の学習と実践

ロジカルシンキング(論理思考)、ラテラルシンキング(水平思考)、クリティカルシンキング(批判的思考)、システムシンキング(体系的思考)など、思考法を学びます。

意思決定フレームワークの理解・実践

情報整理やリスク評価、優先順位付けなどの基本的スキルを学びます。

戦略的思考研修

経営者目線から、組織全体の方向性を意識した判断をする管理職を育成します。中小企業の管理職は意思決定に直接関わる機会が多いため、欠かせない項目です。

下記のような内容が考えられます。自社のリアルなデータを元に、実践的な学びを深めましょう。

組織運営のフレームワーク

組織構造や業務プロセスを俯瞰し、効率的な運営やリソース配分の考え方を学びます。

業界理解・情報収集

市場・競合・顧客動向など外部情報を収集・分析し、現場の意思決定や戦略立案に活かす方法を習得します。

戦略的思考

部署の目標を会社方針に結びつけ、中長期的視点で優先順位を決める視座を習得します。

ファイナンス基礎(資金調達・運用)

収益構造や資金の流れを理解し、数字に基づいた判断をする力を養います。

リスクマネジメント

不確実性を前提にした意思決定の方法や、潜在的リスクへの対応策を学びます。

「今まで受けた研修で1番良かった!」「マネジメントの新しい考え方を得られた!」など大好評1on1研修の第1回目の資料を無料公開中!!

>>1on1研修第1回『マネジメントと1on1って何ですか?』はこちらから無料ダウンロード

限られたコスト・時間で研修成果を最大化する方法

中小企業の人事担当者にとって、「研修をやりたいけれど、予算や時間の制約でなかなか実施できない」という悩みは少なくありません。

実際、一般財団法人労務行政研究所が2024年に行った調査によると、従業員数300人未満の中小企業では、新任管理職研修実施率は 81.8% にとどまります。大企業も含む平均値から 7.9ポイント低い結果となりました。新任管理職以外でも、すべての階層の研修において、中小企業の実施率は平均を下回っています。

では、予算や人員が限られるなか、研修の効果を最大化するにはどうすればよいのでしょうか?以下の4つのポイントをご紹介します。

- コスト削減を優先しすぎない

- 研修形式を使い分ける

- 対象者に「あるべき姿」とのギャップを認識させる

- 研修後もフォローアップする

中小企業における研修の相場・形式とは?

効果を最大化するポイントの前に、中小企業における研修の相場・形式を確認しましょう。

産労総合研究所が2024年6~7月に行った「2024年度(第48回)教育研修費用の実態調査」によれば、中小企業69社の一人当たり教育研修費用の平均は31,087円でした(教育スタッフ・受講者などの人件費は含まない)。また、中小企業個別のデータではありませんが、企業全体の約6割が、予算を増額する方針です。

出典:2024年度 教育研修費用の実態調査 | 教育研修費用の実態調査 | 採用・教育 | 産労総合研究所

また、HR総研が2021年8月23日~30日に実施した「人材育成(階層別研修)に関する調査」によると、中小企業における中堅社員研修の実施形式は、集合研修が56%と最多です。そして、eラーニング、オンライン講座が続きます。管理職研修に関する調査ではありませんが、形式の傾向はおおむね同じだと考えられます。

出典:管理職研修のオンライン化が加速、大企業では7割で実施 /HR総研:人材育成(階層別研修)に関する調査 結果報告【中堅社員・管理職研修編】 – HR総研 | 人事のプロを支援するHRプロ

データから、中小企業は予算を抑えながらも、集合研修やeラーニングを駆使して研修に力を入れていることが分かります。

ここからは、研修効果を最大化するポイントをお伝えします。

コスト削減を優先しすぎない

管理職研修は「とにかく安く済ませる」ではなく、目的に合った投資をすることが大切です。

管理職の育成は、将来の組織力を左右する投資です。安易に費用を削ると必要な学びが得られず、結果的に時間もお金も無駄になるリスクがあります。

例えば、このような失敗があり得るでしょう。

「専門知識が必要だが、社内人材で無理に対応した結果、表面的な内容に留まってしまった」

「既成の研修パッケージを導入したが、現場の状況とズレが生じて結局役に立たなかった」

コストはもちろん大事ですが、「目的を達成できる研修なのか」を基準に投資をすることが大切です。

研修形式を使い分ける

外部講師による集合研修は体系的に学べて効果も大きい傾向があります。一方で、コストが高いのが実情です。

そのため、全てを高額研修にするのではなく、必要なところに投資し、それ以外は低コストな形式で補うのがよいでしょう。

たとえば、基礎的な知識はeラーニングで習得し、実践的な演習やディスカッションは集合研修で行う、といった*ブレンディッド・ラーニングがオススメです。

研修形式の使い分けで、コスト削減と学びの質を両立しましょう。

*ブレンディッド・ラーニング…集合と個別、オンラインとオフラインなど、複数の学習方法を組み合わせる手法

対象者に「あるべき姿」とのギャップを認識させる

あるべき姿との距離が広いという自覚は、学習意欲を大きく高めます。逆に、漠然と「成長しよう」と言われても、行動にはなかなか結びつきません。

例えば、スポーツで考えるとわかりやすいでしょう。「速く走りたい」と思うだけでは練習は続きませんが、「100m走のタイムを15秒から13秒に縮めたい」という具体的な目標があれば、必要な練習や食事管理が分かります。

管理職も同じです。「リーダーシップを発揮する」では抽象的ですが、「部下の課題や強みを把握し、サポートの方針を考える」といった具体的な行動目標があれば、現状との差を自覚できます。

中小企業では、身近な手本が少ないため、管理職が「どうあるべきか」をイメージしにくい環境です。理想像を示すことが健全な問題意識を育み、成長につながります。

研修後もフォローアップする

学んだ内容を実務で生かすには、研修後のフォローアップが不可欠です。知識や気づきは放置すると時間とともに薄れ、行動変容につながりにくくなります。

研修後に直面しやすい壁と対策は以下の通りです。

振り返りができない:目標が曖昧だと成果を確認できない

→ 行動レベルの目標を設定し、定期的に振り返る

実践がうまくいかない:試しても成果を実感できない

→ 研修1か月後を目安にフォローして不安や疑問を解消

周囲の協力がない:管理職だけでは変化が難しい

→ 組織内でビジョンを共有し、経営者から部下まで巻き込むことで協力体制を作る

適切にフォローアップすることで学びを実務に定着させ、組織全体の成長につなげられます。

管理職研修を行うための7ステップ

研修の効果を高めるポイントはおさえていただけたでしょうか。ここからは、研修を行うステップを解説します。

「数年に及んで同じ研修を実施している」という場合は、研修内容と現状の課題がズレている可能性が高いです。慣習やトレンドに流されず、堅実に管理職研修を実施しましょう。

1.自社の戦略と課題を明確にする

まずは自社の経営戦略や組織課題を整理します。研修内容と現状の課題との乖離を防ぎましょう。

以降、架空のA社の事例を使って解説します。A社では、新規事業を強化したい一方、部門間の連携不足が課題です。この場合、「部門横断で調整・意思決定する」という理想と、そこからのギャップが見えてきます。

2.管理職の現状と課題を洗い出す

次に、研修対象となる管理職の現状と課題を把握します。1で明らかになった課題を解決するためには、管理職にどのようなスキルが必要か考えましょう。

A社では、各部門の管理職にヒアリングをしたところ、部署横断会議での発言が控えめなことが分かりました。ここから、コミュニケーション力やリーダーシップの不足という管理職の課題が浮かび上がります。

3.課題から目的を定める

自社課題とそれに対する管理職の課題が明らかになったら、研修の目的を定めます。研修設計の際に方向性がぶれないよう、明確に設定しましょう。

A社では「管理職が部門横断で積極的に情報を発信・共有し、他部門を巻き込みながら調整・意思決定できるコミュニケーション力及びリーダーシップを身に付けること」と目的を設定しました。

4.長期的目線でカリキュラムを組み立てる

短期間では劇的な研修の成果は出ません。一度の研修だけではスキルが身に付かないからです。中長期的な視点で計画しましょう。一時的な成果にとらわれず、時間をかけて管理職の成長を支えると、持続可能な成果が生まれます。

A社は、1か月に1日の研修を継続し、実務で試しながら振り返りを行う計画を立てました。研修方式は集合研修で、ワークショップを交えながら進めます。これにより、忙しい管理職でも知識を定着させ、徐々に自分のものにすることができます。

5.研修内容とその重要性を周知する

研修の効果を高めるには、その重要性や目的、期待される成果を組織全体に周知し、サポート体制をつくることが重要です。管理職だけに変化を求めても、周囲の協力がなければ行動変容しにくくなります。また、研修に対する組織の本気度が伝わらないと、管理職自身の意欲も湧きません。

経営者や人事が研修の意義を周知し、組織全体を巻き込みましょう。

A社では、研修前に経営陣が、研修の目的や期待される成果を丁寧に説明しました。加えて、管理職の業務を調整し、異なる部門の管理職が集まりやすい環境を整えました。さらに、部下にも研修の意義を共有し、「管理職の成長が組織全体の成果につながる」というビジョンを浸透させています。その結果、管理職は学びを実務に活かす意識を持ち、部門間でも協力的な動きが生まれました。

6.研修を実施する

研修実施前は、十分に事前準備を行う必要があります。シミュレーションを重ねておくことで、トラブルなく学びを提供できるでしょう。

A社では、参加者への通知や必要物の準備を事前に行い、スケジュールや役割分担を入念にチェックしました。当日はスムーズに研修を進められ、受講者が講義やワークショップに集中できました。

7.効果検証を行い、定期的に研修内容を見直す

研修は一度実施して終わりではありません。効果を確認しながら内容を更新することが大切です。

研修を進めるうちに、当初想定していなかった課題が明らかになることもあります。計画通りのカリキュラムを続けるだけでは、実務への効果が十分に出ません。現場の状況に応じて柔軟に調整しましょう。

A社では初め、コミュニケーション能力とリーダーシップの強化を目的とした研修を実施しました。ところが研修を進め、ヒアリングや理解度チェックをするうちに、課題設定力や環境分析力の不足も明らかになります。そこで、これらのスキルを補うカリキュラムを追加。その後も必要に応じて修正しました。

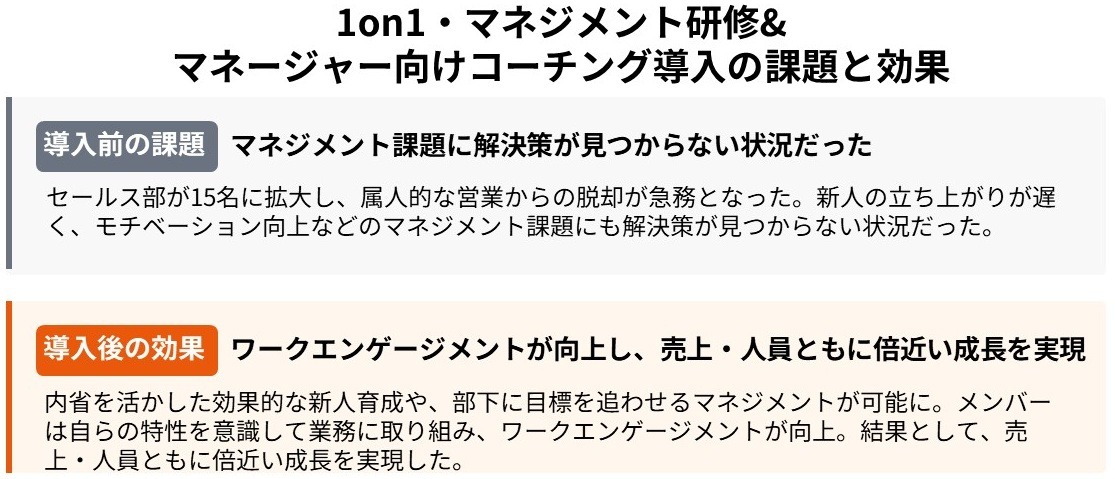

管理職研修の成功事例・Rimo合同会社

最後に、管理職研修の成功事例をご紹介します。

ご紹介するのは、弊社が2024年4月〜2025年5月にかけて4回「1on1・マネジメント研修」を行わせていただいた、Rimo合同会社です。

管理職研修実施前の課題に対して、研修を経て下記のような効果が生まれました。

実際に、受講者さまからは「メンバーが部下を育成する方法や、部下のキャリアを支援する方法が理解できた」「相手を褒めることがあまりできていないので、取り組みたいと思った」という声が出ています。

こうした反響から、研修内容が実務につながり、マネジメントの質が上がっていくと見込めます。

なお、Rimo合同会社のセールス&マーケティング責任者兼プロダクトマネージャー・宮野功晟氏のインタビュー記事はこちらです。マネジメント研修の事例として、ぜひご覧ください。

チームの急成長を支えた1on1・マネジメント研修とマネージャー向け個別コーチング

よくあるご質問(FAQ)

Q1. 研修を実施したいのですが、管理職が多忙で時間を確保できません。

A: 「ブレンディッド・ラーニング」を取り入れ、効率的に学習しましょう。 基礎知識はeラーニングで各自の隙間時間に習得し、集合研修では実践的なワークショップに絞るなど、オンラインとオフラインを組み合わせることで、拘束時間を最小限に抑えつつ効果を最大化できます。

Q2. 外部講師を呼ぶ予算がありません。社内研修でも十分でしょうか?

A: 基礎的なルール共有は社内でも可能ですが、専門スキルは外部活用が近道です。 社内だけでは「自社の常識」に囚われやすく、客観的な視点が得られにくい欠点があります。重要なスキルは助成金などを活用してプロの知見を取り入れ、それ以外を社内で行うなど、メリハリのある投資をおすすめします。

Q3. 研修を受けた直後はやる気がありますが、すぐに元に戻ってしまいます。

A: 研修後の「フォローアップ制度」をセットで運用してください。 研修で決めた行動目標を、日々の1on1や評価面談で上司が確認する仕組みが必要です。「学んだことを実践しているか」を組織としてモニタリングし続けることで、初めてスキルが定着します。

Q4. ハラスメントを恐れて指導が消極的になっている管理職にはどう対応すべき?

A: 定義の理解と「ケーススタディ」によるトレーニングを実施しましょう。 「どこまでが適切な指導か」の境界線を具体例で学ぶことで、自信を持って部下に向き合えるようになります。心理的安全性を確保しつつ、成果を出すための伝え方を学ぶことが解決策になります。

Q5. 中小企業の管理職に最も求められる「経営マインド」とは?

A: 自分の部署の利益だけでなく、「会社全体の最適解」を考える視点です。 自部署の数値が会社全体の収益構造(ファイナンス)にどう影響するかを理解させることが重要です。研修を通じて視座を高めることで、経営陣と同じ方向を向いた意思決定ができるようになります。

まとめ

本記事では始めに、管理職研修の必要性と、課題解決策としての研修内容を解説しました。そして、研修効果を最大化するポイントや管理職研修実施のステップ、事例をご紹介しています。管理職研修で中小企業の課題を解決し、組織の成長につなげましょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。

お役立ち情報

-

全170P超の目標マネジメントパーフェクトガイド近年増えている目標マネジメントへの不安を解消するあらゆる手法やマインドなど目標管理の全てが詰まっている資料になっています。

全170P超の目標マネジメントパーフェクトガイド近年増えている目標マネジメントへの不安を解消するあらゆる手法やマインドなど目標管理の全てが詰まっている資料になっています。 -

【170P超のマネージャー研修資料を大公開!】マネジメントと1on1って何ですか?「これさえ実践すれば間違いないという具体的なHOW」に焦点をあてて、マネジメントや1on1を実践できる内容となっています。

【170P超のマネージャー研修資料を大公開!】マネジメントと1on1って何ですか?「これさえ実践すれば間違いないという具体的なHOW」に焦点をあてて、マネジメントや1on1を実践できる内容となっています。 -

【全260スライド超】メンバーの成長・マネジメントを最適化させるプロが実践する1on1パーフェクトガイド組織開発・1on1 ・評価の設計運用で 100 社以上の企業に伴走してきた弊社の知見をもとに作成したガイド資料になります。

【全260スライド超】メンバーの成長・マネジメントを最適化させるプロが実践する1on1パーフェクトガイド組織開発・1on1 ・評価の設計運用で 100 社以上の企業に伴走してきた弊社の知見をもとに作成したガイド資料になります。